応用情報技術者試験 過去問 2015年(平成27年) 春期 午後 問9

プロジェクトの人的資源計画とコミュニケーション計画の策定及び実施

A社は、食品加工業を営む中堅の会社である。中長期売上目標を達成するための施策として、物流システムを再構築することを決定し、プロジェクトを立ち上げた。

プロジェクトマネージャ(PM)には、システム部のW部長が任命された。システム部のX君は、システム部のY課長と利用部門である営業部のZ君とともに、プロジェクト運営事務局(以下、事務局という)のメンバに任命された。

新物流システムは利用部門の意見を最大限に取り入れ、利用者の操作画面を一新するとともに、ワークフローを取り入れて業務プロセスを大きく変えようとしていた。そのため、利用部門をプロジェクトに巻き込んで一体感を生むことが必要であった。

人的資源計画及びコミュニケーション計画

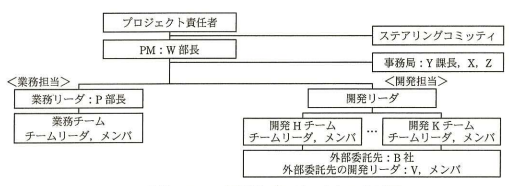

W部長と事務局は、人的資源計画及びコミュニケーション計画の立案に着手した。まず、人的資源計画として図1に示すプロジェクト体制図を作成した。

W部長は、プロジェクトメンバを、業務担当は①利用部門から専任で選出し、開発担当はシステム部から専任で選出してPMの配下に置いた。同時に、A社内で全体の利害調整や意思決定を行う委員会組織であるステアリングコミッティが設置された。

本プロジェクトのステークホルダは、A社内では経営層、利用部門とシステム部、社外では原材料供給業者、卸売業者、システム開発委託先など多岐にわたった。例えば、ステアリングコミッティのメンバである営業担当役員のN常務は、本プロジェクトの活動を営業部長のP氏に一任していたのでプロジェクトへの直接の関与は少なかったが、業務プロセスの改革によって商品の納期が大幅に短縮されることを期待していたので、プロジェクトへの関心は高かった。

A社は、詳細設計からソフトウェア結合テストまでの開発工程について、過去に取引実績があったB社と請負契約を締結した。それ以外の工程は、準委任契約とした。

B社の開発リーダであるV氏は、過去にA社の大規模開発プロジェクトに携わった経験があり、A社からの信頼が厚かった。X君は、プロジェクト計画書、及び開発要員に対する要求事項を、V氏に提示した。それを受けて、B社は、A社システムの開発経験者を中心に20数名の開発要員を手配した。

次に、事務局は、プロジェクトにおける工程ごとのa、責任及び権限を明確にするために、表1に示す責任分担のマトリックスを作成した。

| No. | 工程名 | PM | 業務担当 | 開発担当 | |

|---|---|---|---|---|---|

| A社 | B社 | ||||

| 1 | 要件定義 | 管理責任 | 実行責任 | 作業支援 | 作業支援 |

| 2 | 設計 | 管理責任 | 作業支援 | 実行責任 | 作業支援 |

| 3 | 開発1) | 管理責任 | — | — | 実行責任 |

| 4 | システムテスト | 管理責任 | — | 実行責任 | 作業支援 |

| 5 | ユーザ受入れテスト | 管理責任 | 実行責任 | 作業支援 | 作業支援 |

| 6 | 移行 | 管理責任 | 実行責任 | 実行責任 | 作業支援 |

注1) 開発:詳細設計~ソフトウェア結合テスト

利用部門とシステム部は、これまでもシステム化案件に関する定例会議を開催していたが、利用部門は積極的に参加せず、コミュニケーションが十分に図られていなかった。そこで、責任分担のマトリックスに、要件定義、ユーザ受入れテスト、移行の実行、及び設計の作業支援は、業務担当のaであることを明記した。

さらに、コミュニケーション計画の一環で、プロジェクトに対する各ステークホルダのb関係及び関与に関する情報を基に、ステークホルダ登録簿を作成した。bが対立する可能性があるステークホルダに対して、印を付けた。

設計工程でのコミュニケーション

設計工程に入り、事務局は週次開催の進捗確認会議を設定した。参加者は、W部長、事務局、P部長、業務チームリーダ、開発リーダ、H~Kの開発チームリーダとした。事務局は、各開発チームリーダからの報告に基づき、全体の進捗状況を一覧形式でまとめた。さらに、進捗状況や課題などについて、月ごとに、プロジェクト状況報告書を作成し、ステアリングコミッティへ報告した。また、プロジェクトの管理情報は共有ファイルサーバに格納されており、ステークホルダ登録簿に設定されているアクセス権限に応じた資料の閲覧が可能であった。

X君は、初回の進捗確認会議の冒頭で、前週時点の設計書の作成の予実を提出するように、開発チームリーダに指示した。会議終了後、作業の進捗度合をどのように報告すべきか、という問合せがあった。A社では、社内のプロジェクト活動の標準化を推進中であったが、その時点では作業の進捗度合に関する正式な社内基準はなかった。X君は、過去に採用された基準の事例を調べ、活動中の他プロジェクトの事務局とも話し合った結果、次に示す基準をまとめ、この基準を採用すると結論付けた。

- 作業ステータスは、設計書ごとに"作業未着手"、"作業中(設計書作成中)"、"レビュー中(レビュー及び指摘事項の対応中)"、"作業完了"の4段階で示す。

- "作業中"の進捗度合は、設計書ごとに"作成ページ数/予定ページ数"で示す。

X君は、②本プロジェクトではX君がまとめたこの基準に従って報告するように回答し、プロジェクト内に周知徹底した。

利用部門は、要件定義工程でシステムへの要求仕様についてシステム部と合意していたが、しかし、設計工程に入っても、利用部門から仕様に関する質問が頻繁にあった。A社内では、利用部門との質疑応答は全て事務局で受け付け、仕分けする手順になっていて、今のところ遅滞なく運営されていた。しかし、連絡手段が電子メール、電話、対面と様々であったので、事務局はそれらを仕分けたり、電話や対面による連絡内容を文書化したりすることに多くの時間を費やしていた。さらに、必要項目が漏れていることが度々あった。その結果、事務局から開発リーダ及び開発チームリーダに質問内容を的確に伝えられなかったケースが発生していた。X君は、これらの対策として、③プロジェクトにおける質疑応答の連絡手段を電子メールに限定し、B社を含めたプロジェクトの関係者全員に周知徹底した。

ソフトウェア結合テスト工程でのコミュニケーション

ソフトウェア結合テスト実施中、X君は、Y課長から緊急の仕様変更指示を受けた。3日後に予定している次回のテスト実施までに、プログラムの変更が必要だった。その日、B社のV氏は出張で不在だった。X君は、A社の開発リーダがB社の開発要員を招集してプログラムの変更を直接指示してもよいかと、Y課長に相談した。しかし、Y課長からは④"B社の開発要員に、直接指示してはいけない。"と指摘されたので、プロジェクト内で定めた基準に従い、B社にプログラムの変更を指示した。B社の開発要員の迅やかな対応によって、予定どおり次回のテストに進むことができた。