応用情報技術者試験 過去問 2019年(令和元年) 秋期 午後 問4

ホームセキュリティシステムの実証実験

C社は、関東地区に事業を展開する住宅メーカーである。C社の住宅は、最新の住宅機器を採用していることが人気を呼び、販売数を伸ばしている。C社は、近年増大している顧客のセキュリティニーズに応えるために、ホームセキュリティシステム(以下、新システムという)の商品化を検討することにした。この商品化の検討は、C社商品企画部のE君が担当することになった。

【新システムの要件】

E君は、住宅展示場の来場者向けアンケートによって、住居におけるセキュリティニーズの収集を行った。このアンケート結果から、新システムの要件を次のように定義した。

- 玄関上部の開壁に監視カメラを設置し、玄関付近及び敷地内を監視する。

- 監視カメラで撮影した動画データは、後で確認できるように7日間保持する。

- 敷地内に人が侵入した場合には、居住者のスマートフォンに通知する。

【実証実験場所の確認】

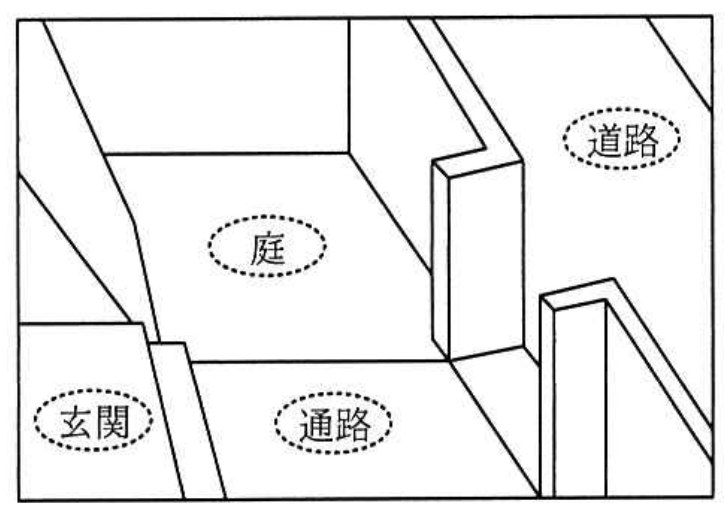

E君は、新システムの商品化に向けて、新システムの実証実験をD地区にある住宅展示場で行うことにし、住宅展示場内に設置する監視カメラの設置現場を調査した。

図1に、監視カメラの設置予定場所から撮影した画像サンプルを示す。

E君は、実証実験で、図1と同じ画像を撮影できるように監視カメラを設置し、道路を除く玄関、庭、道路で動く物体(以下、動体という)を検知したら通知することにした。通知に当たって、実証実験では、スマートフォン向けアプリケーションソフトウェアの開発は行わず、C社メールサーバが管理する展示場スタッフの電子メール(以下、メールという)アドレス宛てにメールを送信することにした。

【新システムの実現方法の検討】

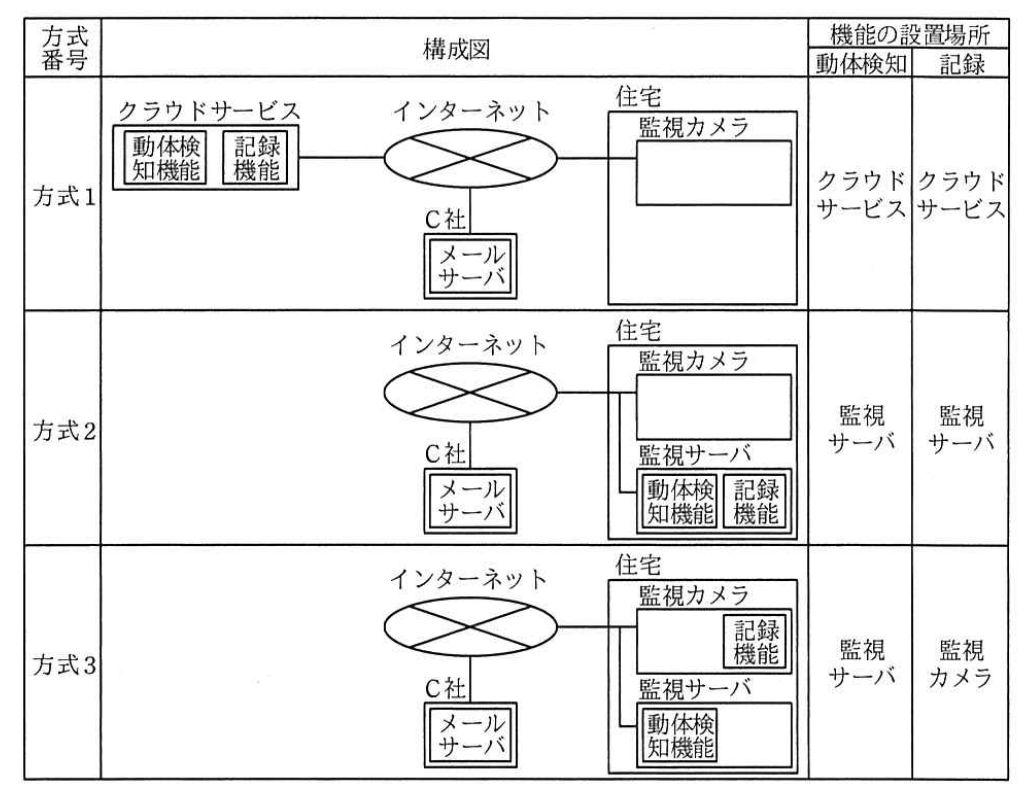

E君は、新システムには、撮影した動画データを保存する記録機能と動体を検知してメールを送信する動体検知機能が必要であると考えた。また、この二つの機能の設置場所の候補として、監視カメラ、監視サーバ、インターネット上のクラウドサービスの三つを挙げ、表1に示す三つの新システムの方式案を検討した。

【動画データのサイズ確認】

E君は、監視カメラが撮影した動画データのサイズを確認するために、利用予定の監視カメラを調査した。監視カメラの調査結果(抜粋)を表2に示す。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| カメラ性能 |

・解像度:1280×720 ・フレームレート:30フレーム/秒 ・1ピクセルの表現に必要なビット数:24ビット |

| マイク性能 | ※マイクなし |

| 動画データの圧縮符号化方式 | a |

| インタフェース |

・IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ・IEEE 802.11ac |

| 動画記録メディア | ・メモリカード(最大128Gバイトまで) |

この監視カメラで撮影した動画データを監視カメラ以外の機器へ伝送する場合、動画データを圧縮することで、狭いネットワーク帯域でも伝送できる。動画データの圧縮符号化方式の一つであるaでは、フレーム間の差分を効率よく圧縮する方法などを用いて、高い圧縮率を実現している。

E君は、①新システムが撮影する動画の特徴から、動画データの圧縮率は高くなると予想し、無圧縮時と比較して1%に圧縮できると想定した。この結果、必要なネットワーク帯域はbMビット/秒となり、7日分の圧縮された動画データはcGバイトとなる。

【クラウドサービスと監視サーバの調査】

E君は、クラウドサービスと監視サーバの調査を行った。E君が調査したクラウドサービスと監視サーバの調査結果(抜粋)を表3に示す。

| 比較項目 | 説明 | クラウドサービス | 監視サーバ |

|---|---|---|---|

| 動体検知の速度 | 監視カメラが撮影した動画から動体を検知する速度 | 速い | 遅い |

| 検知画像範囲の設定機能 | 動体検知を行う画像範囲を設定する機能 | なし | あり |

| 検知時間帯の設定機能 | 動体検知を行う時間帯を設定する機能 例:画像の右上部分は動体検知しない |

あり | あり |

| 検知精度の設定機能 | 動体を検知する精度を設定する機能 例:7:00〜18:00は検知する |

なし | あり |

| 動画記録容量 | 動画データを記録するストレージの容量 | 800Gバイト | 600Gバイト |

E君は、表2と表3の調査結果から、②新システムの実現方式を選定し、新システムの構築とテストを行った。

【実証実験で検出された不具合】

住宅展示場で新システムの実証実験が開始され、1か月が経過したとき、展示場スタッフのF氏から"自分だけメールが受信できなくなった。"との連絡があった。E君が新システムのログを確認したところ、③"容量不足によってメールが受信できない"というメールがC社メールサーバから新システム宛てに返信されていた。

その後E君は、メールの問題の原因を突き止めた後、実証実験を完了させ、商品化に向けた次のステップに進んだ。