応用情報技術者試験 過去問 2016年(平成28年) 春期 午後 問9

品質評価

P社は,衣料品を全国の店舗で販売している。P社の情報システム部は,競争力強化を目的とした販売アイテムの大幅な増加と販売ポイントサービスに関する機能の拡充のために,商品販売管理システムのサブシステムX,Y,Zへの追加機能の開発を,短期間で行うことになった。商品販売管理システムは,在庫管理システム,経理システムなどの社内システムとデータの送受信を行っている。情報システム部のQ課長は,今回の開発プロジェクトのプロジェクトマネージャ(PM)として,R主任を指名した。

プロジェクト開始準備

R主任は,サブシステムの開発に関わる詳細設計・詳細設計レビュー・コーディング・単体テスト・結合テストを請負契約で一括して開発請負会社に発注することにした。サブシステムX,Yの開発については,それぞれ,以前からP社の開発案件を受託しP社の業務仕様を理解しているL社,M社と契約し,サブシステムZの開発については,新規に参加するN社と契約した。N社の実施責任者に現在のコーディング規約を渡して,その内容を説明した。

R主任は,詳細設計書,ソースプログラム,単体テスト項目,結合テスト項目は,各社の手順書に従ってレビューするよう各社の実施責任者に依頼した。各社での結合テスト完了後に,各工程別のテスト成績書による品質判定と納品物の確認を行い,全ての結果が良好と判断された後に,総合テスト工程へ進むことにした。

各サブシステムは,開発規模が同程度の三つのモジュールで構成され,モジュール別の開発の難易度は,表1のとおりである。

| サブシステム | X | Y | Z | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| モジュール | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 |

| 難易度 | 高 | 低 | 中 | 中 | 中 | 低 |

詳細設計に着手する直前に,次の2項目に変更が入ったので,各社の実施責任者に変更箇所を電子メール(以下,メールという)で連絡し,開発メンバに周知するように依頼した。

- 在庫管理システムとのインタフェース

- コーディング規約

さらに,インタフェース仕様書は,他の関連システムにも改修があることから,仕様変更箇所を反映し,各社に再配布した。一方,コーディング規約は,インタフェース仕様書の変更に時間が掛かったことから,プロジェクト完了後に全体を修正することにしたので,再配布はしなかった。

情報システム部が手掛けてきた過去の開発実績のデータに基づき,基本となる工程別の品質判定基準を表2のとおり設定した。

| テスト密度 (項目数/kステップ) |

欠陥数 (欠陥数/ページ,kステップ)1) |

|||

|---|---|---|---|---|

| 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |

| 詳細設計レビュー | — | — | 3 | 7 |

| 単体テスト | 150 | 250 | 1 | 3 |

| 結合テスト | 50 | 100 | 0.5 | 2 |

R主任は,品質判定基準を盛り込んだ開発計画書を作成し,Q課長の承認を得てから,自社のプロジェクトメンバ及び各社の実施責任者に開発着手を指示した。

品質の評価

各社の結合テストが完了後,R主任は,プロジェクトの品質管理担当のメンバから,各社から提出された工程別の品質実績のデータをサブシステム別に整理した表3の報告を受けた。

| テスト密度 (項目数/kステップ) |

欠陥数 (欠陥数/ページ,kステップ) |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| X | Y | Z | X | Y | Z | |

| 詳細設計レビュー | — | — | — | 6.3 | 5.1 | 3.5 |

| 単体テスト | 235 | 182 | 118 | 2.8 | 2.6 | 1.2 |

| 結合テスト | 89 | 78 | 85 | 1.8 | 1.4 | 4.1 |

R主任は,表2の品質判定基準と表3の品質実績から,次のように考えた。

- サブシステムX及びYは,テスト密度及び欠陥数が,全ての工程で品質判定基準内であった。しかし,サブシステムXは,①表2の工程別の品質判定基準を適用して,追加の分析を行った上で品質を判定すべきである。

- サブシステムZは,aでのテスト項目不足,又はbの可能性がある。

そこで,R主任は,L社に,追加の分析を依頼した。L社は,分析結果を整理して次のとおりR主任に報告し,Q課長もその結果を了承した。

- モジュールX1:テスト密度は品質判定基準内であり,欠陥数は品質判定基準を超えているが,開発の難易度を考慮すると品質は良好である。

- モジュールX2:テスト密度と欠陥数は品質判定基準内であり,品質は良好である。

また,R主任は,N社に,欠陥を工程ごとに,開発メンバ別,モジュール別,本来抽出すべき工程別,作り込み原因別に分析して,その結果を報告するよう依頼した。

N社は,分析結果を整理して次のとおりR主任に報告した。

- 特定の開発メンバの力量不足が,欠陥の原因ではなかった。

- 欠陥の82%はモジュールZ1であった。

- モジュールZ1の欠陥の作り込み原因別の分析では,コーディング規約の違反による欠陥が,単体テストで2件,結合テストで32件抽出された。

- モジュールZ1の欠陥の工程別分析結果は表4のとおりであった。

| 抽出した工程別の欠陥数 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 詳細設計レビュー | 単体テスト | 結合テスト | ||

| 本来抽出すべき工程 | 詳細設計レビュー | 30 | 4 | 2 |

| 単体テスト | — | 18 | 41 | |

| 結合テスト | — | — | 21 | |

原因分析と再発防止

R主任は,N社に対して,モジュールZ1の欠陥について改修し,原因に基づいて単体テストの項目を見直して,再テストを行うよう依頼した。さらに,モジュールZ2について,コーディング規約の違反が原因で発生した欠陥と同種の欠陥の摘出を行うことによって,品質の確保を行うよう依頼した。

その後,R主任が詳細を調査すると,今回の開発直前に変更した箇所に関係する欠陥が90%であることが判明したので,その結果をQ課長に報告した。

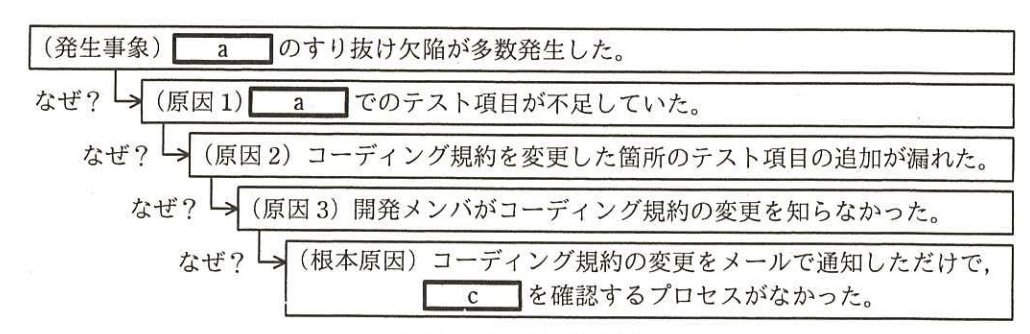

Q課長から,再発防止策を検討するよう指示があったので,まず,R主任は,根本原因分析の技法(以下,なぜなぜ分析という)を使って,分析を実施した。なぜなぜ分析の一部を図1に示す。

そこで,R主任は,根本原因の再発防止策として,コーディング規約などの変更を開発請負会社に通知した場合には,PMが,開発請負会社の実施責任者に,cを確認するよう,開発プロジェクトのルールとして定めることをQ課長に説明した。

Q課長は,次の点についても見直しを行うようR主任に指示した。

- 結合テスト完了時に品質不足が発覚すると,詳細設計やコーディングにまで遡って対処する必要があるので,dやeを起こすおそれがある。

したがって,今後,新規に開発に参加する会社と請負契約を締結する場合には,各工程が完了することに品質評価結果を提出させることを検討すること。

- 品質が良好であるにもかかわらず,欠陥数が工程別の品質判定基準を超えてしまうという事象が発生した。適切に品質判定ができるよう,fと開発請負会社のスキルレベルを考慮した品質判定基準となるように見直すこと。