応用情報技術者試験 過去問 2016年(平成28年) 春期 午後 問2

事業継続計画(BCP)

A社は、家電製品の中核部品を組み立てて家電メーカに納品している。A社の社長は、経営企画部のF部長から、自然災害に関してリスク分析を行ったところ、本社と工場があるA社の所在地域での大規模地震のリスクレベルが、最も高くなったと報告を受けた。そこで、A社の社長は、大規模地震を想定したBCPを策定するよう、F部長に指示した。

[A社の現状]

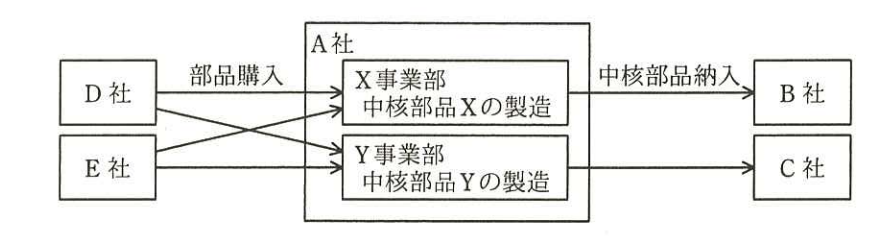

A社の組織は、経営企画部、総務人事部、X事業を営むX事業部、及びY事業を営むY事業部から成り立っている。X事業部は家電メーカのB社に中核部品Xを納入し、Y事業部は家電メーカC社に中核部品Yを納入している。中核部品を組み立てるために使う部品は、A社と同じ地域の部品メーカのD社及びE社から、長期にわたって、安定的に購入しており、他社から同じ部品を購入することは困難な状況にある。

A社が行っている取引の概要は、図1のとおりである。

中核部品Xは、3年前にA社が独自の技術によって開発した精密部品であり、他の会社では製造していない。一方、中核部品Yは、A社とは別の地域にある会社でも製造されている。C社は、災害などの発生によってサプライチェーンが途切れて中核部品が納入されなくなるリスクを低減するために、A社からは全体の50%を購入している。

A社、D社、E社とも、経営に大きな影響を及ぼすと想定される事象が発生した場合の緊急連絡体制は整備済みであるが、現在、BCPは策定していない。

[BCPの検討]

F部長は、次の方針でBCPを検討するよう、G課長に指示した。

方針1:自社の従業員及びその家族の安全を第一とする。

方針2:顧客である家電メーカに深刻な影響が出ないように事業の優先度を考慮して、できるだけ速やかに自社の事業を再開する。

G課長は、方針1に基づいて、大規模地震が発生した場合の従業員及びその家族の安否確認・安全確保計画、帰宅計画を策定するとともに、必要な災害用食糧・備品などの事前準備の検討を完了した。その後、次の(1)~(6)の手順でBCPを検討した。

- 被害状況の想定と復旧見込み

G課長は、A社の所在地域での大規模地震の発生による被害状況と復旧見込みを次のように想定した。

(社外の被害状況)

- 業務に必要な道路、公共交通機関:一部で損壊が発生するが、大規模地震発生日を1日目として、10日目に復旧する。

- 固定電話、携帯電話、スマートフォン:一部で通信システムの停止が発生するが、大規模地震発生日を1日目として、一般通話は7日目、電子メールなどのパケット通信は3日目に復旧する。

(A社の被害状況と復旧見込み)

- 本社と工場の被害:中核部品X、Yそれぞれの製造ラインと出荷ラインの一部が損傷し、両方のラインがストップする。社屋の一部も損傷するが、使用は可能である。

- 電気:停電が発生するが、大規模地震発生日を1日目として、7日目に復旧する。自家発電装置は未設置である。

- 本社と工場の業務用専用回線:使用できなくなるが、大規模地震発生日を1日目として、7日目に復旧する。

- 社屋の被害状況の確認:公共交通機関が復旧した翌日に、総務人事部員が到着して確認が完了する。

- 従業員と修理業者の到着:社屋の被害状況を確認した翌日に到着する。

- 中核部品X、Yの製造ラインの復旧:従業員と修理業者が到着した翌日から、製造ラインの復旧に着手し、3日目に復旧が完了する。

- 出荷ラインの復旧:製造ラインの復旧が完了した翌日から、出荷ラインの復旧に着手し、3日目に復旧が完了する。

- 部品供給量:必要な復旧が完了して、大規模地震発生前と同等の製造能力で製造が開始できる時点までには、D社及びE社から、7日分の製造に必要な部品の25%が到着し、製造の開始時点以降の4週間は、毎週1回、同量の部品が到着する。5週間以降は、製造に必要な部品が全て到着する。

- 部品の在庫量:7日分の在庫を保有している。

- 関連事項の整理

- 製造関連の情報システム:毎日、夜間に、1日分の製造関連の実績データを社内のバックアップシステムにフルバックアップしている。停電が発生すると、無停電電源装置(UPS)に自動的に切り替わり、情報システムをシャットダウンする。

- aの決定

各事業の事業影響度分析(以下、BIAという)を行い、その結果を表1のとおり取りまとめた。

表1 BIAの結果 事業 売上

(億円)営業利益

(億円)事業の持続性 事業の成長性 X 50 6 高 中 Y 40 6 高 中 BIAの結果、X事業とY事業は、営業利益、事業の持続性、事業の成長性とも同じであるが、①Y事業よりもX事業を優先して復旧させることにした。

- 目標復旧時間(以下、RTOという)、目標復旧時点(以下、RPOという)、目標復旧レベル(以下、RLOという)の決定

X事業を最優先で復旧させることにし、大規模地震発生日を1日目として、3日目にBCPを発動する前提で、X事業の出荷ラインの復旧が完了するまでの時間を整理した。

その結果を踏まえて、大規模地震発生時点ではなく、BCP発動日を1日目として、RTOをb日に設定することにした。

次に、関連事項の整理を踏まえて、RPOを設定した。

続いて、被害想定における部品の在庫量と供給量から復旧レベルの平均値を算定した。中核部品Xを1週間に7日間製造する条件で算定すると、X事業を再開してから4週間の復旧レベルの平均値は、平常時の製造量の50%となった。この平均値を踏まえて、B社と打合せをしたところ、RLOを75%にするように要請があった。そこで、部品供給量は変わらない前提で、X事業を再開してから4週間の復旧レベルの平均値を算定した際に用いた算定式を活用して、RLO75%を達成するために必要な在庫量を算定した。その結果、最少でもc日分の部品を常に在庫しておくことになった。

- 非就業時間帯の従業員の駆け付け指示

あらかじめ、復旧活動のため、A社に駆け付ける対象となる従業員を決めておく。従業員及びその家族の安否確認が完了した後、A社に駆け付ける対象となる従業員には、労働契約法に基づき、dに違反しないよう、次の条件を満足できると上司が判断した場合にだけ、駆け付ける指示を行うことにする。

- 会社の社屋の安全が総務人事部によって確認済みであること。

- 余震などによる二次災害の危険がないこと。

- 上司と連絡可能な通信機器を所持していること。

- 災害対策本部の設置

大規模地震が就業時間帯に発生した場合には、本社の災害対策室に災害対策本部員が集合して、災害対策本部を設置する。また、非就業時間帯に発生した場合には、災害対策本部員が、会社から貸与されているスマートフォンから電話会議に、可能な限り参加することによって、災害対策本部を設置する。

[BCPに関する課題と対応策]

G課長は、BCPの検討結果を事業継続計画書として文書化し、F部長に説明したところ、大規模地震を想定した今回のBCPについて、次の課題への対応を行うよう指示を受けた。

- BCPを実現するために必要な設備投資、大規模地震の発生で事業活動が中断することによるe、復旧に掛かる費用、従業員への給与支払、部品メーカへの支払などへの考慮が必要となる。そのため、営業・投資・財務の諸活動によるキャッシュフローの変動を算出し、経営への影響を確認しておくこと。

- ②D社及びE社からの部品購入から中核部品Xの納入までの流れを途切れさせないで、A社の事業が事業継続計画どおりに復旧できるよう、施策を行うこと。

- 従業員に対して行うBCPの教育・訓練の実施結果を分析してBCPの課題を抽出するとともに、中長期での経営環境の変化によって生じると考えられる現行のBCPへの影響を分析し、③PDCAの考え方に基づいた対応を定期的に実施すること。

早速、G課長は、F部長から指示された、これらの課題への対応策を事業継続計画書に盛り込んだ。その後、G課長は自らの考えで、他の自然災害やパンデミックの発生などで、経営に大きな影響を及ぼす可能性が高いリスクに関するBCPへの取組計画を立案し、F部長の承認を得て、経営会議に付議することになった。