応用情報技術者試験 過去問 2016年(平成28年) 秋期 午後 問9

ガソリンスタンド事業における料金システムの更新

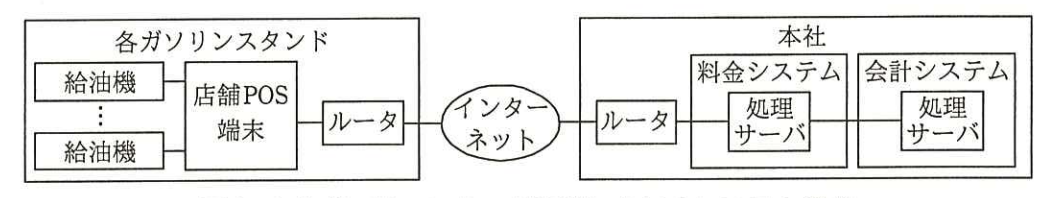

A社は,石油製品を販売している中堅企業であり,ガソリンスタンド事業では,十数店のガソリンスタンドで小売をしている。ガソリンスタンド事業における基幹システムは,本社のサーバで稼働している料金システムと会計システムで構成される。各ガソリンスタンドでは,給油量や料金情報などが給油機から店内の店舗POSシステムに送られ,さらに,給油や売上に関するPOSデータを収集する料金システムで,企業などの契約顧客向けの請求処理が実行される(図1)。また,会計システムはソフトウェアパッケージ(以下,パッケージという)を導入したものであり,料金システム上の売上金額や給油量などのデータは,会計システムにデータ連携している。現行の料金システムの機能は,POSデータ収集,顧客管理,契約顧客を対象とした料金請求管理及び入金管理である。この料金システムは,ガソリンスタンド業界各社を主要顧客としている中堅のシステムインテグレータであるB社が,A社の仕様に合わせてソフトウェアを開発し,サーバなどのハードウェアと一括して納入した後,引き続き保守も実施している。

A社が,セルフサービス方式の給油機(以下,セルフ給油機という)を導入しようとしたところ,セルフ給油機に対応した新しい店舗POSシステムと料金システムとのインタフェース部分を変更する必要があることが分かった。B社に見積りを依頼したところ,改修費用が高額になることが分かったので,改修せずにサーバOSのサポートが終了する時期に合わせて,料金システムを更新することにした。その後,サーバOSのサポート終了が近づいてきたので,今回,料金システム更新プロジェクト(以下,本プロジェクトという)を立ち上げることにした。

本プロジェクトの責任者となったA社システム開発室のC室長は,①導入期間や費用を考慮して,パッケージの導入を前提として提案するようにB社に依頼した。B社には該当する自社開発のパッケージがないので,提案の作成に当たって,複数社のパッケージを調査し,提案に盛り込んだ。パッケージの候補を複数列挙したB社からの提案では,顧客管理機能を含めてA社の料金システムで必要な全機能をサポートしている製品はなかったが,機能の多くをサポートしている製品は幾つかあるとのことであった。また,候補として挙げられたパッケージは全て,パラメタでの機能変更が限られており,A社で必要とする機能とのギャップは,追加プログラム(以下,アドオンという)で対応するか,業務の変更で対応することになるとの提案であった。

この提案を基に,C室長は,料金システムを更新するために次の内容を含んだシステム化構想書を作成した。

- 現行の会計システムにデータ連携できること

- セルフ給油機に対応した新しい店舗POSシステムが利用できること

- 顧客管理機能にサービス履歴照会などの機能を有していること

経営会議において,C室長が作成したシステム化構想書が承認され,複数のパッケージを検討する条件で,提案どおり,システム導入をB社に発注することが決定した。また,本プロジェクトのプロジェクトマネージャには,C室長が任命された。C室長は,部下1名,及びB社のベテランSEであるD氏の計3名体制で,パッケージ選定を含む要件定義工程から導入までのシステム開発計画書の作成に取り掛かった。

【B社におけるパッケージ導入の知見】

システム開発計画書の作成に先立ち,C室長は,B社にパッケージ導入時の留意点を照会した。

B社では,ガソリンスタンド業界をはじめ,様々な業界の企業にパッケージを導入してきている。D氏が,パッケージの導入事例を調査したところ,次のような事例があることを把握し,C室長に報告した。

- パッケージ選定前の業務要件定義の作業が十分に行われなかったので,必要機能を洗い出せず,業務に適合しないパッケージを選定してしまった。その結果,アドオン量が膨らみ,コスト超過になった。

- 要件定義工程における利用者側要員の関与が不足していた。その結果,要求機能とパッケージの機能とのギャップを正確に把握するための,フィット&ギャップ分析に必要なaや業務データなどの要件を事前に洗い出すことができなかった。また,ギャップによる業務への影響の検討も不十分であったため納期の遅延などが発生した。

- 要件定義工程において,パッケージ機能の詳細を十分に把握していなかったので,アドオンで対応すべき機能を洗い出せずに機能不足でのリリースになった。

【要件定義工程の手順】

C室長は,システム開発計画書を作成するに当たり,D氏から報告された事例を参考に対策を講じ,要件定義工程を二つに分けて,次のように進めることにした。

最初の工程は,パッケージ選定などのために,候補となるパッケージに対してフィット&ギャップ分析を実施する工程であり,次の手順で実施することにした。

- ガソリンスタンド事業部門の要員が中心となって,業務要件を事前に洗い出し,要求機能としてまとめる。

- B社のSEが中心となって,要求機能のうち,候補となるパッケージがサポートしていない機能をギャップとして洗い出す。

2番目の工程は,パッケージ選定後に詳細なアドオン検討や業務方針策定を実施する工程であり,次の手順で実施することにした。

- B社のSEが,前工程でギャップとして洗い出した機能について,アドオンでの対応が可能かどうか,可能ならばそのbを見積もり,要員単価を当てはめてアドオンの開発コストを算定する。

- B社のSEとガソリンスタンド事業部門の要員が連携し,ギャップとして洗い出した機能についてアドオンで対応できない場合の業務への影響を検討する。

【要件定義工程におけるC室長の工夫点】

C室長が,D氏から聞いた事例を踏まえ,システム開発計画書で工夫しようとしている点は,次のとおりである。

- A社,B社,及びパッケージ開発会社の調整窓口を明確にして,情報の流れを統制する。

- 要求機能を正確に伝えることなどによって,フィット&ギャップ分析とアドオン開発を適切に実施できるように,②A社内の各関連部門の要員最低1名が,要件定義工程から参加し,ガソリンスタンド事業部門の要員のうち少なくとも1名を専任とする体制を作ることを明示する。

- ③パッケージ選定後に,パッケージ開発会社から複数のSEを参加させる。

【外部委託会社との契約とC室長の工夫点】

C室長は,パッケージ開発会社の選定に当たり,評価表であるcを事前に準備することによって,パッケージ開発会社を公正に選定することにした。

また,B社やパッケージ開発会社との契約は,派遣契約とはせず,要件定義工程と外部設計以降の2段階に分け,要件定義工程では成果物の詳細が明確でないために,d契約とすることにした。パッケージ開発会社の参加期間は限定的であるが,その間は,④A社の社内で業務を遂行してもらうようにする。