応用情報技術者試験 過去問 2016年(平成28年) 秋期 午後 問5

IP電話の導入

P社は,中堅の商社であり,東京の本社と大阪の支社の2拠点に約200名の社員が勤務している。社内の内線電話で使用しているPBX(構内電話交換機)が老朽化し,製品の保守期限が近づいているので,新システムへの更改が必要となっている。P社では,PBX更改コストと運用コストを抑制するため,IP電話の導入を検討している。

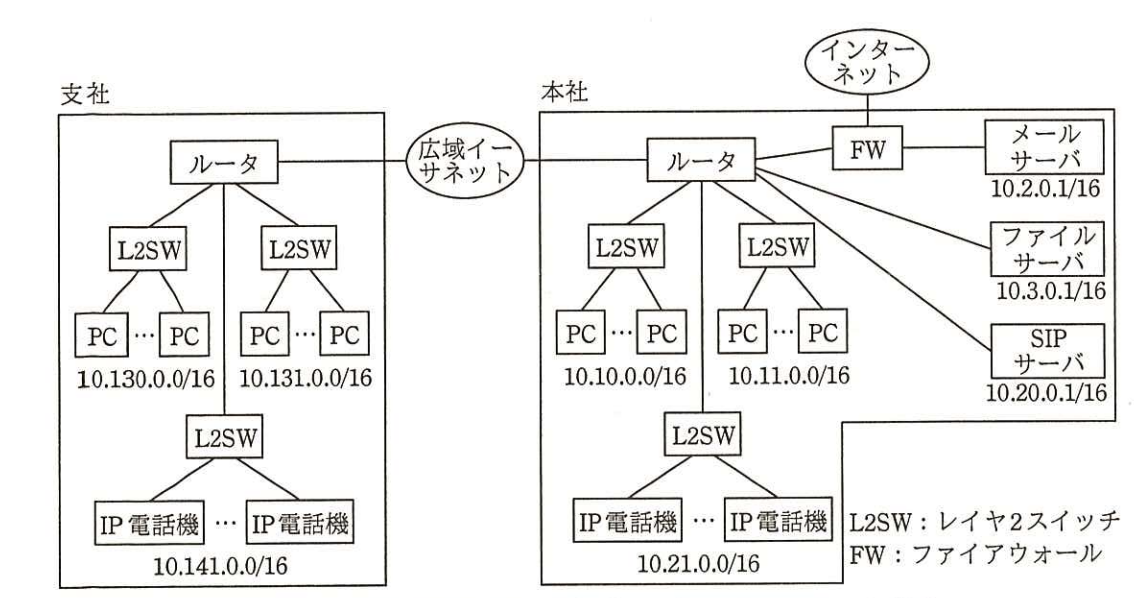

P社の社内LANは,電子メールとファイル共有,社外Webサイトへのアクセスに利用されている。拠点内のLANは100Mビット/秒のイーサネットで構築されており,本社と支社の間は広域イーサネットで接続されている。利用している広域イーサネットのサービス品目には,1Mビット/秒から10Mビット/秒まで1Mビット/秒ごとに10種類あり,現在は2Mビット/秒の品目で契約している。

【IP電話の仕組み】

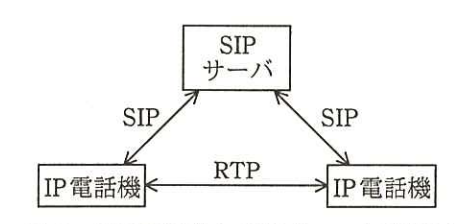

IP電話は,発信や着信,応答,切断などの呼制御にSIP(Session Initiation Protocol)を,通話にRTP(Real-time Transport Protocol)を使用して実現される。発信時は,IP電話機からSIPサーバを介して相手のIP電話機と接続し,接続が確立された後の通話はIP電話機間で直接行う。RTPで使用するポート番号は,SIPサーバからの呼制御時に動的に値が割り当てられる。IP電話機とSIPサーバの関係を図1に示す。

なお,IP電話による通話はIP電話機間だけで行われる。

P社では,通話中の音声をディジタル化するコーデックにITU-T G.711規格を採用する。今回使用するコーデックでは,1パケットの音声データは160バイトで,付加されるヘッダはイーサネットヘッダ18バイト,IPヘッダ20バイト,UDPヘッダ8バイト,RTPヘッダ12バイトである。このパケットが20ミリ秒ごとに送出される。

【IP電話の導入方針】

情報システム部のQ君がIP電話の導入について検討することになり,方針を次のとおり整理した。

- 電話機はVoIP(Voice over Internet Protocol)に対応したIP電話機を使用し,本社にSIPサーバを設置する。

- 同時接続数は,拠点内では最大で50,本社と支社の間では最大で10とする。

- 本社と支社の間で,IP電話以外の通常の利用に必要なネットワーク帯域は2Mビット/秒とする。

Q君が設計した,IP電話の導入方針に基づくP社のネットワーク構成を図2に示す。

【広域イーサネット上での必要な帯域】

1パケット当たりのデータサイズは,音声データとヘッダをあわせてaバイトである。20ミリ秒ごとにパケットを送出するので,1秒当たりのパケット数はbとなり,必要な広域イーサネット上での帯域は1通話当たりckビット/秒である。

本社と支社の間で必要な広域イーサネット上での帯域は,

IP電話以外で必要な帯域+IP電話で必要な帯域

= 2Mビット/秒+ckビット/秒×d

= ekビット/秒

となり,サービス品目を最低限fMビット/秒に変更する必要がある。

【QoS(Quality of Service)の考慮】

図2のネットワーク構成について,Q君は上司のR氏から次の指摘を受けた。

- 本社と支社の間でファイル転送が集中した際に,RTPによる音声データの通信が影響を受けて,本社と支社の間での通話中に音声の途切れや遅延が発生するおそれがあるので,QoSの考慮が必要である。

そこで,Q君は図2のネットワーク構成をチェックして,指摘への対応を考えた。

- 図2で,LANと広域イーサネットとを接続する(帯域が狭くなる)箇所で,広域イーサネットに流入するデータ量が通信回線の許容量を超えて,輻輳が発生すると,パケットが破棄されたり,その配送が遅延したりする場合がある。その際にRTPパケットが破棄されたり,その配送が遅延したりすると,IP電話の音声の途切れや遅延が発生する。

- P社のルータには,送信元IPアドレス,送信元ポート番号,宛先IPアドレス,宛先ポート番号の任意の組合せで優先度を設定する機能がある。IPアドレスは,サブネットマスクの指定によって,ネットワークアドレスで指定することが可能であるが,ポート番号は範囲での指定はできず,個々に指定する必要がある。

これを踏まえてQ君は,ルータにおいて①音声データのパケットが破棄されないように,IPアドレスによって優先度を設定すればよいと考えた。

また,拠点内については,gという点と,IP電話による通話で必要な帯域が確保されているという点から,QoSの設定は不要と考えた。

Q君は,QoSの設定についてR氏に提案し,採用された。