応用情報技術者試験 過去問 2015年(平成27年) 秋期 午後 問5

ネットワークの設計

W社は,首都圏で事務所向け家具販売を手掛ける,社員数約150人の中堅企業である。首都圏でのオフィス需要の増加を背景に,事業規模の拡大を目指している。これまでは,1か所の事務所(以下,事務所1という)及びサーバ類を設置するデータセンタで業務を行ってきたが,社員数の増加に伴い事務所スペースが足りなくなったので,2か所目の事務所(以下,事務所2という)を,事務所1とは別の地域に新設することにした。事務所2の新設に当たり,ネットワークの設計を企画部のXさんが担当することになった。

【現状ネットワークの調査】

Xさんは,現状ネットワークの利用状況を調査し,次のとおり整理した。

- PCは社員に一人1台ずつ配布されており,LANに接続されている。

- PCを利用して,電子メールの送受信,グループウェアの利用,ファイルの共有(ファイルサーバ及びグループウェアサーバの両方にアクセスして利用),プリンタの利用,及びインターネット上のWebサイト閲覧を行っている。

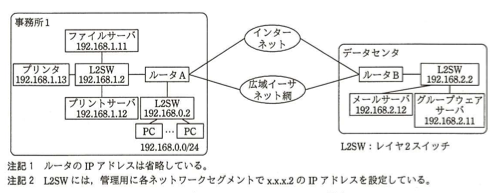

- メールサーバ及びグループウェアサーバは,データセンタに設置されている。ファイルサーバ及びプリントサーバは,事務所1内のLAN上に設置されている。グループウェアサーバは,ファイル共有機能を利用するために,ファイルサーバにアクセスしている。

- 事務所1及びデータセンタから広域イーサネット網へは,それぞれ広域イーサネット回線(30Mビット/秒)で接続している。

- インターネットには,事務所1及びデータセンタからそれぞれ光回線(100Mビット/秒)で接続している。

- ルータは,インターネットVPN機能をもっている。

- 事務所1のPCには192.168.0.0/24からIPアドレスが割り当てられている。

W社の現状ネットワークの構成を図1に示す。

【新たなネットワークの設計方針】

Xさんは,新たなネットワークを次の方針で設計することにした。

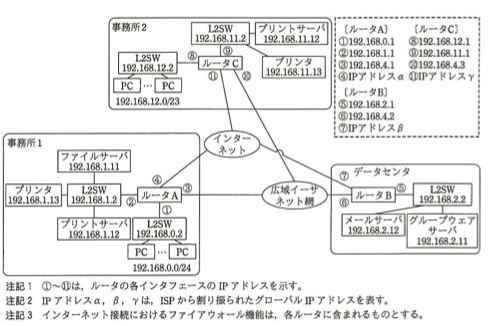

- データセンタ及び事務所1に設置されている機器の設置場所とIPアドレスは,現状のまま変更しない。

- 事務所1とデータセンタの広域イーサネット回線,広域イーサネット網及び光回線は,現状のまま変更しない。

- 事務所2に設置するルータは,インターネットVPN機能をもつものとする。

- 事務所2からは,30Mビット/秒の広域イーサネット回線で,現在も使用している広域イーサネット網に接続し,事務所1及びデータセンタと通信可能とする。

- 事務所2からは,光回線(100Mビット/秒)でインターネットに接続する。

- 事務所2にプリンタ及びプリントサーバを設置し,各事務所では自事務所内のプリンタを用いて印刷を行う。

- 事務所2には最大で300人程度まで収容可能な事務スペースがあるので,PCを300台設置できるように,PCには192.168.12.0/23からIPアドレスを割り当てる。

- 業務効率向上のために,事務所1と事務所2の間でテレビ会議を利用する。テレビ会議は,両事務所のPCからグループウェアサーバにIP接続し,グループウェアのテレビ会議機能を用いて行う。PC間の直接通信は行わない。テレビ会議を行う場合,遅延なく良好なレスポンスを確保する必要がある。また,画像の乱れを発生させないために,1台のPC当たり5Mビット/秒の帯域が必要である。同時利用は両事務所で1台ずつを想定する。

これらの方針に基づくW社の新たなネットワーク構成を図2に示す。

図2のネットワーク構成において,データセンタに設置したルータBのルーティングテーブル(抜粋)を表1に示す。

| 宛先アドレス | サブネットマスク | ネクストホップ |

|---|---|---|

| 192.168.0.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.1 |

| a | 255.255.255.0 | 192.168.4.1 |

| 192.168.12.0 | b | c |

【冗長化構成の検討】

図2のネットワーク構成をレビューしたY部長は,次の点を考慮の上,考えられる冗長化の方式を検討するようにXさんに指示した。

- 事務所の広域イーサネット回線が不通となった場合に備えて,事務所とデータセンタの間をインターネットVPNで接続して,事務所からデータセンタにアクセス可能となるようにしてほしい。

- ①事務所の光回線が不通となった場合に備えて,広域イーサネット網の帯域の一部を使って,データセンタ経由でインターネットにアクセス可能となるようにしてほしい。

Xさんは Y部長の指示に従い,各ルータにおいて②隣接するルータとの回線のリンク状態を管理して経路制御を行うルーティングプロトコルを用いた設計を開始した。