応用情報技術者試験 過去問 2015年(平成27年) 秋期 午後 問10

サーバ仮想環境における運用管理

E社は、製造業を営む中堅企業である。E社の情報処理システムは、総務、人事、販売管理、生産管理などの各業務システムが稼働する複数のサーバと社内ネットワーク基盤から構成されており、E社の情報システム部が、この情報処理システムの運用管理を担当している。

E社では、今後3年間のシステム改善計画に基づき、情報処理システムを集約することによって費用の適正化を図ることにした。具体的には、これまで業務システムごとに1台以上の業務サーバが割り当てられていた稼働環境を、サーバ仮想化技術を適用して3台の物理サーバに統合することにし、現在、サーバ仮想環境に順次移行中である。

業務システムには、稼働停止が許されない業務上の重要性が高いシステム(販売管理及び生産管理)と、それ以外の数日間程度の停止であれば許されるシステムがあるので、それぞれの業務システムの可用性の要求水準に配慮してサーバ仮想環境への移行の作業方式と作業日数を設定した。これまでに10台の業務サーバをサーバ仮想環境の物理サーバに統合した。

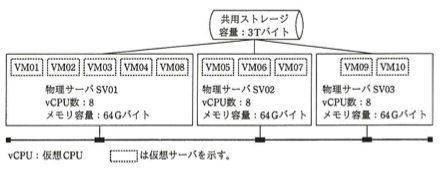

3台の物理サーバは業務サーバと同じ社内LANに配置されている。3台の物理サーバに配置されているサーバ仮想環境のシステム構成を図1に、各仮想サーバのシステム資源(以下、リソースという)の割当てを表1にそれぞれ示す。

| 仮想サーバ名 | 業務システム名 | vCPU数 | メモリ容量(Gバイト) | 共用ストレージの割当て容量(Gバイト) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SV01 | SV02 | SV03 | SV01 | SV02 | SV03 | |||

| VM01 | 販売管理 | 2 | 4 | 300 | ||||

| VM02 | 販売管理 | 2 | 4 | 300 | ||||

| VM03 | 生産管理 | 1 | 8 | |||||

| VM04 | 生産管理 | 1 | 8 | 300 | ||||

| VM05 | 生産管理 | 1 | 8 | |||||

| VM06 | 会計 | 1 | 20 | 200 | ||||

| VM07 | 人事 | 2 | 16 | 200 | ||||

| VM08 | 顧客管理 | 2 | 4 | 200 | ||||

| VM09 | 決裁回議 | 2 | 4 | 100 | ||||

| VM10 | 総務 | 1 | 4 | 100 | ||||

| 計 | 8 | 4 | 3 | 28 | 44 | 8 | 1,400 | |

各業務システムにおける仮想サーバの台数や仮想サーバに割り当てたリソース使用量(以下、リソース値という)は、システムの稼働に必要な最小値であり、リソース値が最小値未満となった場合は業務システムが稼働できなくなる。

物理サーバSV01~03が割当て可能な最大のリソース値は、それぞれvCPU数が8、メモリ容量が64Gバイトである。このサーバ仮想環境では、最大のリソース値を超えた割当てはできない。

このサーバ仮想環境では、運用担当者の操作によって、稼働している物理サーバから他の物理サーバに仮想サーバを移動することができる。物理サーバに障害が発生した場合は、仮想サーバの移動機能が自動的に働いて、あらかじめ設定された別の物理サーバへ移動する。ただし、移動しようとした先の物理サーバで必要なvCPU数及びメモリ容量が割当てできない場合には、移動は行われない。

【サーバ移行の計画立案】

サーバ移行の計画立案を担当する情報システム部の運用担当者のF君は、次回の移行対象となる業務システムのサーバ仮想環境への移行計画を検討している。

対象の業務システム:在庫管理システム

現行の業務サーバ台数:2台

また、E社の在庫管理システムの稼働特性は次のとおりである。

- 毎月最終週に業務ピーク日を迎える。

- 年間を通じて業務ピーク月である6月の処理量が他の月と比べて多くなる傾向がある。

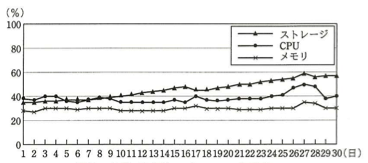

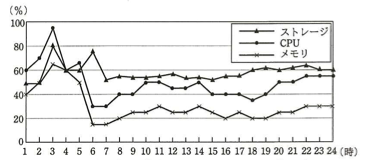

F君は、運用管理端末から在庫管理システムのリソースの使用状況を確認した。在庫管理システムのサーバ2台は同一の構成であり、その使用状況も同一である。在庫管理サーバでの先月(9月)の月間のリソース使用率を図2に、先月(9月)の業務ピーク日のリソース使用率を図3に示す。ここで、図2の日別のリソース使用率は、該当日の時間帯ごとのリソース使用率の平均値のことである。また、図3の時間別のリソース使用率は、時間帯ごとのリソース使用率のピーク値のことである。

F君は、図2と図3を見て、ストレージの使用量は増加する傾向と考えた。また、この傾向が今後1年間続いた場合には、ストレージの空き容量は不足する可能性が高いと考えた。

F君は、在庫管理システムのデータ量は事業規模に比例すると想定し、E社の今後3年間の事業計画を基に、必要となるリソース使用量は毎年2%ずつ増えると見込んだ。

F君は、これらの状況を考慮して、移行先の物理サーバに必要なリソース値を見積もった。見積もったリソース値を表2に示す。また、在庫管理システムの仮想サーバをVM11、12として、VM11、12の配置先を物理サーバSV02とし、障害が発生した場合の自動移動先を物理サーバSV03とした。

| 仮想サーバ名 | 業務システム名 | vCPU数 | メモリ容量(Gバイト) | 共用ストレージの割当て容量(Gバイト) |

|---|---|---|---|---|

| VM11 | 在庫管理 | 1 | 12 | 300 |

| VM12 | 在庫管理 | 1 | 12 |

F君は在庫管理システムのサーバ仮想環境への移行計画書を作成し、上司のG部長に報告した。

【移行計画書の見直し】

移行計画書を見たG部長は、①仮想サーバの配置先に不備があるので、配置先を見直すように指示した。また、②物理サーバSV01~03における仮想サーバの配置方法については検討が不十分であるので、更に検討するように指示した。

G部長は、物理サーバに障害が発生したとき、それまで稼働していた全ての仮想サーバを別の物理サーバに移動させようとしても、移動できない仮想サーバが発生することに気づいた。現行では物理サーバの割当て可能な最大のリソース値をすぐに増やすことができないので、当面の対応として、移動させる仮想サーバについて、③業務特性に応じた制限を加える必要があると考えた。その制限についても検討するように指示をした。

指示を受けたF君は、指摘事項を反映した移行計画書を作成し、G部長に報告した。