応用情報技術者試験 過去問 2015年(平成27年) 秋期 午後 問4

システム要件定義

A社は、乳製品を製造・販売する会社であり、主な顧客はスーパーマーケットや小売店である。A社は首都圏近郊に三つの工場(X工場,Y工場,Z工場)をもち、牛乳,ヨーグルト,乳飲料など約30種類の製品を製造している。製品には、全ての工場で共通して生産する標準的な製品に加えて、それぞれの工場だけで生産するその他域限定の製品がある。また、1か月に1回製品価格の改定を行っており、顧客へは受注時点の製品価格で販売している。

現在は、工場近郊の顧客からの注文を工場内にある営業部が受注し、受注した工場で製品を製造して顧客に出荷している。しかし、近年、工場近郊の顧客数にばらつきが生じ、X工場の製造量は限界に達しているが、Y工場の製造量には余裕がある状況となっている。そこで、各工場内にある営業部を本社へ統合し、顧客からの注文を本社で一括して受注し、製造を各工場に割り当てる業務改革を実施することになった。

現在の受注システムは、各工場の営業部で受注することを前提に設計されており、業務改革に合わせて再構築が必要となった。再構築に当たり、システムインテグレータであるB社のC君がシステム要件定義を担当することになった。

システム要件定義の進め方の検討

C君は、まずシステム要件定義の進め方を検討し、次の1~3の流れでシステム要件定義を進めることにした。

- 現行システム分析:現行システムの設計書やソースコードを基に、システムの現状をシステム機能一覧、a、概念データモデルなどにまとめる。

- 新業務分析:営業部にヒアリングやアンケートを実施し、業務改革後の新受注業務の概要をb、業務フロー、概念データモデルなどにまとめる。

- 課題分析:現行システム分析と新業務分析の結果から、現行の受注システムの課題を分析する。

現行システム分析

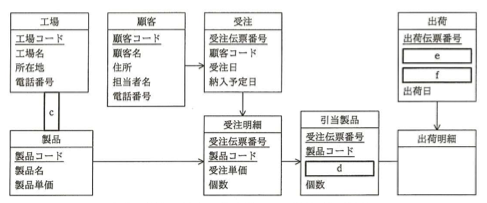

C君は、現行システムの設計書を基に、現行の受注システムがもつテーブルを調査し、概念データモデルを作成した。現行の受注システムのテーブル構造(抜粋)を表1に示す。表1において、下線は主キーを表す。

| テーブル名 | 列名 |

|---|---|

| 製品 | 製品コード、製品名、製品単価 |

| 工場 | 工場コード、工場名、所在地、電話番号 |

| 製造製品 | 工場コード、製品コード |

| 顧客 | 顧客コード、顧客名、住所、担当者名、電話番号 |

| 受注 | 受注伝票番号、工場コード、顧客コード、受注日、納入予定日 |

| 受注明細 | 受注伝票番号、製品コード、受注単価、個数 |

| 出荷 | 出荷伝票番号、受注伝票番号、出荷日 |

新業務分析と課題分析

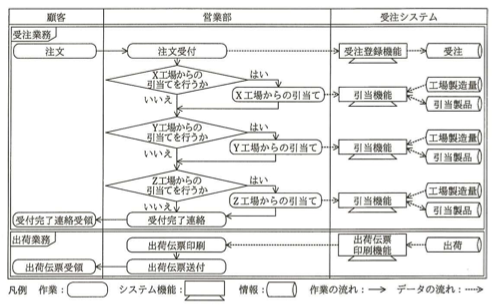

C君は、営業部にヒアリングやアンケートを実施し、業務改革後の新受注業務及び新出荷業務の業務フローの作成を行った(図2)。また、現行の受注システムの課題を次のように分析した。

課題1:業務改革後は顧客からの注文を本社で一括して受注するが、現行の受注システムでは、本社で一括して受注した受注データを登録できない。受注データの管理単位を変更する必要がある。

課題2:1回の受注で受け付けた製品を複数の工場から出荷する場合に、出荷データを登録できない。同一工場から、同一顧客へ、同一出荷日の製品を一つの出荷として扱い、工場ごとに別々の出荷ができるように、出荷データの管理単位を変更する必要がある。

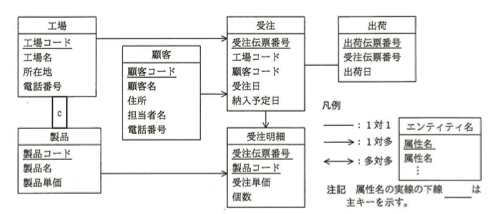

新システムの概念データモデル

C君は、{新業務分析と課題分析}の結果から新システムの概念データモデルを作成した。C君が作成中の新システムの概念データモデルを図3に示す。