応用情報技術者試験 過去問 2014年(平成26年) 春期 午後 問10

サービス継続及び可用性管理

E社は,家電を中心としたインターネット通販業を営む中堅企業である。5年前から"E社ショッピング"(以下,サービスAという)という仮想商店街サイトを開設し,顧客に商品を販売している。競合先が多い中,価格の安さとWebサイトの使い勝手の良さで,業績は好調である。サービスAを支える顧客管理システム及び販売システムは,安定運用期に入っている。

システム運用部は,発生したシステム障害への対応を行い,根本原因を究明する。そして,一時的な回避策を含めてインシデントとして記録する。インシデントの記録を蓄積して分析することによって,インシデントの調査・診断の作業手順において成果が現れている。

E社は,半年前にクレジットカード会社と提携して,商品購入代金をクレジットカードで決済できるようにした。同時に,クレジットカードの機能をもった"E社カード"を発行し,商品購入額に応じてポイントを付与するサービスを開始して"E社カード"発行の申込みを促進させた(以下,クレジットカード関連のサービスをサービスBという)。サービスBを支える決済システム及びカード連携システムの運用を開始した。しかし,インシデントの記録は,まだ十分に蓄積されておらず,サービスAに関するインシデントの記録を参考にする程度である。

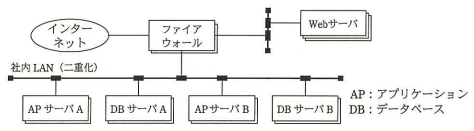

E社は,年中無休で24時間サービスを提供している。可用性を高めるために,各サービスコンポーネントを冗長化構成にしている。E社のシステム全体構成を図1に,システム機器などのサービスコンポーネントと両サービスの関係を表1に,それぞれ示す。

| No. | サービスコンポーネント | システム名称 | 可用性 | サービスA | サービスB |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ファイアウォール | — | 1.000 | ○ | ○ |

| 2 | Webサーバ | — | 0.999 | ○ | ○ |

| 3 | 社内LAN | — | 1.000 | ○ | ○ |

| 4 | APサーバA | 顧客管理,販売 | 0.999 | ○ | × |

| 5 | APサーバB | 決済,カード連携 | 0.999 | × | ○ |

| 6 | DBサーバA | 顧客管理,販売 | 0.998 | ○ | ○ |

| 7 | DBサーバB | 決済,カード連携 | 0.999 | × | ○ |

注記2 ○:当該サービスコンポーネントを使用する。 ×:当該サービスコンポーネントを使用しない。

両サービスは,表1中で"○"印が付いたサービスコンポーネントで構成されていて,そのいずれかのサービスコンポーネントが故障した場合にサービスが中断する。

各サービスの可用性は,サービスAがa,サービスBが0.995である。また,サービスBのMTBFを1,990時間とすると,MTTRはb時間である。

可用性を高めるための方策

システム運用部のF君は,E社システムの稼働状況を日々監視している。管理指標として"サービスの可用性"を設定し,定期的に測定・分析・評価を行っている。その結果を基に,可用性を更に高めるための方策を検討した。

最初に,サービスの中断時間を最小限に抑え,ビジネスへの影響を極小化するために,サービスコンポーネントが故障した場合のサービスへの影響を,表1から調べた。①ファイアウォール,Webサーバ,社内LAN及びDBサーバAは,影響度が高い。また,クレジットカードの処理は,提携クレジットカード会社との連携を行うので,他の処理よりも重要度が高い。

サービスコンポーネントを増強すれば可用性も向上するが,システム構築費用も高くなる。F君は,費用対効果の良いサービスを提供するために,要求されるサービスの品質とそれを実現するための費用を適切にバランスさせることが必要だと考えた。

サービス中断時間の短縮

次に,F君は,サービスBに関してサービスコンポーネントが故障した場合の復旧作業の所要時間を調べるため表2を作成した。過去5年にわたって改善を施してきたサービスAの値をベンチマーク(評価水準)とし,サービスBにおける①〜⑥の復旧作業手順ごとの所要時間の割合を比較すると,⑶と⑤での割合が高かった。故障1件当たりの平均サービス中断時間は,サービスBの方が長かった。また,故障の復旧作業に掛かる作業工数の削減が課題になっていた。このことから,F君は,サービスBでは,⑶と⑤に改善の余地があると推測した。ここで,同一の作業員が両サービスの復旧作業を担当しているので,作業スキルには差がない。

| No. | 復旧作業手順 | 説明 | サービスA | サービスB |

|---|---|---|---|---|

| (ⅰ) | 検知・記録 | 障害を検知し,インシデントとして記録する。 | 6.0% | 5.0% |

| (ⅱ) | 優先度の割当て | 優先度の割当てを行い,インシデントを分類する。 | 28.0% | 22.0% |

| (ⅲ) | 調査・診断 | インシデントを調査し,診断を行う。 | 41.0% | 47.0% |

| (ⅳ) | 修理 | 調査・診断で特定した故障部位を修理(交換)し,正常稼働を確認する。 | 12.0% | 9.0% |

| (ⅴ) | 解決 | サービス再開始手順書に従い,サービスを復旧させる。 | 12.0% | 16.0% |

| (ⅵ) | 終了 | サービスの復旧が有効であったことの確認を得る。 | 1.0% | 1.0% |

| 計 | 100.0% | 100.0% | ||

継続的なサービス改善活動

F君は,サービス改善活動の管理指標として,"サービスの可用性"に加えて"故障原因の診断の正確性"を設定しようと考えた。改善の余地がある診断作業において,より正確に診断すれば,復旧時間の短縮が期待できるからである。復旧作業を行った担当者とその上司が,診断作業において良かった点,改善すべき点を話し合って,診断の正確性を評価することにした。F君は,管理指標の追加について,上司であるG課長に相談した。すると,G課長から,②"故障原因の診断の正確性"に替えて,時間が測定できる指標にしたらどうか。」と指摘された。F君は,G課長からの指摘に従って"サービス中断時の平均復旧時間"を新たな管理指標とし,モニタリングとデータ収集の方法を決めて,実施した。

1年後,F君は,収集したデータを分析し,目標の達成状況の評価,是正処置の要否の検討を行い,レポートにまとめた。その結果,"サービス中断時の平均復旧時間"が短くなり,サービスの可用性が向上したことによって,③顧客満足度が上がっていることが分かった。