応用情報技術者試験 過去問 2013年(平成25年) 春期 午後 問4

VoIPシステムの導入

中堅の食品販売会社であるK社では、電話による通信販売の顧客数が増加するのに伴って、コールセンタの能力が限界に近づいてきた。この状況に対応するために、全社にVoIP (Voice over Internet Protocol) システムを導入することによって、能力の増強を図ることにした。そこで、老朽化した電話交換機 (PBX) に代えて、コールセンタシステム (以下、CCS という) を導入する計画を立てた。

VoIPシステムの要件

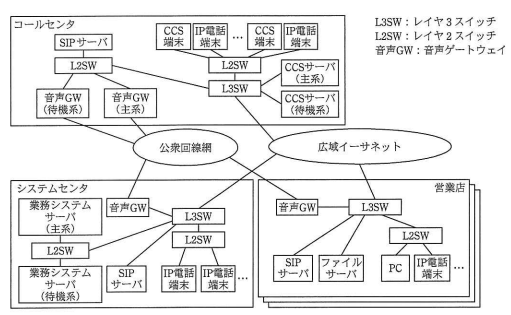

システム部、総務部及びベンダSEで構成されたVoIPシステム導入検討チームは、VoIPシステムの要件を整理し、次の方針を策定した後、図1に示すシステム構成を提案した。

- VoIPシステムの導入に当たって、次の機器を設置する。

- 全拠点(コールセンタ、システムセンタ、3か所の営業店)に音声GWを導入する。同時に、現在使用しているアナログ電話機を撤去し、代わりにIP電話端末を設置する。

- 音声GWとIP電話端末の"呼出し"や"切断命令"などの電話信号制御のためのプロトコルに、SIP (Session Initiation Protocol) を利用する。そのために、全拠点にSIPサーバを設置する。各拠点のSIPサーバは、拠点内のIP電話端末の内線電話番号とIPアドレスを管理する。

- 音声信号は、RTP (Real-time Transport Protocol) を利用して、音声GWとIP電話端末の間でやり取りされる。

- VoIP対応のCCSサーバ及びCCS端末を、コールセンタに導入する。CCSサーバは、顧客管理システム、受発注システムなどの業務システムと接続される。コールセンタのオペレータは、顧客からの電話による問合せに対して、CCS端末によって顧客情報の確認や受発注された商品情報の照会、受発注状況の確認を行える。

- CCSサーバは、全拠点のIP電話端末の内線電話番号やIPアドレスなどのIP電話端末情報を管理し、SIPを利用して得られた、着信した電話番号や応答時間などの着信履歴のデータを、データベースに保持する。

- コールセンタのオペレータの作業負荷を分散するために、CCSサーバを利用して、次の機能を導入する。

- CCSサーバのデータベースで管理している、オペレータごとの着信履歴のデータを利用し、コールセンタ内で全員均等に着信するように制御する。

- コールセンタに在席しているオペレータだけでは全ての着信に対応しきれない場合、CCSサーバはコールセンタへの着信電話を営業店に在席しているオペレータに自動転送する。

- その他のシステムは次のとおりになっており、VoIPシステムの導入に伴う変更はしない。

- コールセンタから見て遠隔地にあるシステムセンタには、業務システムのサーバやその待機系機器が設置されており、24時間体制でシステム保守要員が常駐している。

- 各営業店では、事務職員がオペレータを兼務しており、営業店への問合せの電話に対応している。営業店への電話は、コールセンタからの自動転送を含め1日数十件なので、業務システムの情報をPCで閲覧しながら対応している。営業店には、カタログなど各種資料を保管する目的で、ファイルサーバを設置している。

VoIP機器の機能

表1に導入機器の着信時及び通話時の動作、表2に着信時の信号の流れを示す。

| 機器 | 機能 | 設置場所 |

|---|---|---|

| 音声GW | 公衆回線網からの着信を受け、着信信号をSIPサーバに送る。IP電話端末との通話中は、アナログ音声信号とIPパケットのデータを相互に変換する。 | 各拠点 |

| SIP サーバ |

音声GWからの着信信号に基づき、CCSサーバに問合わせ、適切なオペレータのIP電話端末を呼び出す。CCSサーバへの問合せに応答がない場合は、拠点内の接続していないIP電話端末を呼び出す。 | 各拠点 |

| CCS サーバ |

内線電話番号やIPアドレスなどのIP電話端末情報の管理、通話記録の管理などの機能をもつ。着信時に、電話応答回数や頻度を考慮して、適切なオペレータのIP電話端末を選択し、SIPサーバにその内線電話番号を伝える。1台のCCSサーバ全拠点のSIPサーバの問合せにこたえる。 | コール センタ |

| No. | 信号の流れ | 機能 |

|---|---|---|

| 1 | 公衆回線→音声GW | 音声GWが着信通知を受信 |

| 2 | 音声GW→SIPサーバ | SIPサーバが着信通知を受信 |

| 3 | SIPサーバ→CCSサーバ→SIPサーバ | 呼び出すIP電話端末の選定 |

| 4 | SIPサーバ→IP電話端末 | IP電話端末の呼出し |

| 5 | IP電話端末→SIPサーバ→音声GW | 呼出しに対する応答 |

| 6 | 音声GW←→IP電話端末 | 音声GWとIP電話端末の間の接続 |

サーバ類の冗長化

導入検討チームは、機器の障害などを考慮し、機器構成を次のように決定した。

- コールセンタの音声GWを二重化することにし、ホットスタンバイの待機系機器を設置する。音声GWの障害時には、自動的に待機系機器に切り替わる。

- SIPサーバの障害時には、他拠点のSIPサーバが代替できるようにする。

- CCSサーバについては、コールセンタ内にコールドスタンバイの待機系機器を設置しておく。CCSサーバの障害時には、システムセンタのシステム保守要員がコールセンタに出向き、手動で待機系機器に切り替える。

ここまでの方針に基づき、VoIPシステムの試験稼働を開始した。

試験稼働中の調査

総務部は、VoIPシステムの試験稼働開始後、コールセンタ、システムセンタ及び営業店でヒアリングを実施し、試験稼働時の問題点を確認した。主な問題点を次に示す。

- 顧客から営業店に直接かかってきた電話については、営業店の全IP電話端末が通話している場合でも、支障なく通話できた。しかし、コールセンタに着信した電話を営業店へ転送した場合、①音声の途切れや遅延が頻発した。

- コールセンタにはシステム保守要員が常駐していないので、CCSサーバに障害が発生すると、待機系機器を稼働させ、着信履歴のデータの同期を含めたセットアップを実施し、システムを回復させるのに半日を要した。ただし、②CCSサーバが停止している間でも、(VoIPシステムの要件)どおりではないものの、コールセンタ内のIP電話端末に着信できた。このとき、CCS端末で、CCSサーバによる顧客情報の確認などはできなかったが、オペレータが業務システム上の情報を検索することによって、コールセンタ業務のうち直接顧客に対応する業務は処理できた。

問題点への対応

システム部は、調査結果に基づき、次の対応を行った。

- 広域イーサネットの通信速度を見直すと同時に、各拠点で広域イーサネットと接続しているL3SWをQoS対応のものに変更し、音声パケットの優先度を高くした。

- CCSサーバの待機系機器の設置場所を、コールセンタから、システム保守要員が常駐するシステムセンタに変更し、③バックアップ方式をコールドスタンバイからホットスタンバイに変更した。これに伴い、全拠点のSIPサーバについてCCSサーバに関する設定の変更を行った。

これらの対応を行い、VoIPシステムは本稼働を開始した。