応用情報技術者試験 過去問 2022年(令和4年) 秋期 午後 問9

プロジェクトのリスクマネジメント

K社は機械部品を製造販売する中堅企業であり、昨今の市場の変化に対応するために新生産計画システムを導入することになった。K社は、この新生産計画システムに、T社の生産計画アプリケーションソフトウェアを採用し、新生産計画システム導入プロジェクト(以下、本プロジェクトという)を立ち上げた。本プロジェクトのプロジェクトマネージャに、情報システム部のL君が任命された。本プロジェクトのチームは、業務チーム及び基盤チームで構成される。

本年7月に本プロジェクトの計画を作成し、8月初めから10月末まで要件定義を行い、11月から基本設計を開始して、来年6月に本番稼働予定である。T社の生産計画アプリケーションソフトウェアには、生産計画の作成を支援するためのAI機能があり、K社はこのAI機能を利用する。ただし、生産計画を含む日次バッチ処理時間に制約があるので、AI機能の処理時間(以下、AI処理時間という)の検証を基盤チームが担当する。K社はこれまでAI機能を利用した経験がないので、要件定義の期間中に、T社と技術支援の契約を締結してAI処理時間の検証(以下、AI処理時間検証という)を実施する。このAI処理時間検証が要件定義のクリティカルパスである。

リスクマネジメント計画の作成

L君は、リスクマネジメント計画を作成し、特定されたリスクへの対応に備えてコンティンジェンシー予備を設定し、それを使用する際のルールを記載した。また、リスクカテゴリに関して、特定された全てのリスクを要因別に区分し、そこから更に個々のリスクが特定できるよう詳細化していくことでリスクを体系的に整理するためにaを作成することとした。

リスクの特定

L君は、プロジェクトの計画段階で次の方法でリスクの特定を行うこととした。

- 本プロジェクトのK社内メンバーによるブレーンストーミング

- K社の過去のプロジェクトを基に作成したリスク一覧を用いたチェック

- 業務チーム、基盤チームとのミーティングによる整理

この方法について上司に報告したところ、上司から、①K社の現状を考慮すると、この方法ではAI機能の利用に関するリスクの特定ができないので見直しが必要であると指摘された。また、上司から次のアドバイスを受けた。

- リスクの原因の候補が複数想定されることがしばしばある。その場合、bを用いて、リスクとリスクの原因の候補との関係を系統的に図解して分類、整理することが、リスクに関する情報収集や原因の分析に有効である。

L君は、上司の指摘やアドバイスを受け入れて、方法を見直して7月末までにリスクを特定し、リスクへの対応を定めた。また、リスクマネジメントの進め方として、プロジェクトの進捗に従ってリスクへの対応の進捗をレビューすることにした。

現在は8月末であり要件定義を実施中である。L君は、各チームと進捗の状況を確認するミーティングを行った。基盤チームから、"AI処理時間検証の10月に予定している作業が難航しそうで、想定の期間内で終わりそうにない。"という懸念が示された。L君は、この懸念が、現在実施中の要件定義で顕在化する可能性があることから対応の緊急性が高いと判断し、新たなリスクとして特定した。

リスク対策の検討

L君はこのリスクについて、詳細を確認した結果、次のことが分かった。

- AI処理時間検証に当たっては、技術支援の契約に基づきT社製AIの専門家であるT社のU氏にAI処理時間について問合せをしながら作業している。その問合せ回数をプロジェクト開始時には最大で4回/週までと見積もっていて、8月の実績は4回/週であった。U氏は週4回までの問合せにしか対応できない契約なので、問合せ回数が5回/週以上になると、U氏からの回答が遅れ、AI処理時間検証も遅延する。今の見通しでは、9月は問合せ回数が最大で4回/週で、5回/週以上に増加する週はない確率が30%と見込まれる。なお、10月に問合せ回数が増加したとしても、8回/週を超える可能性はなく、10月初めから要件定義の完了までの問合せ回数の合計は最大で32回と見込まれる。

- AI処理時間の問合せへの回答には、T社製AIに関する専門知識を要する。K社内にその専門知識をもつ要員はおらず、習得するにはT社の講習の受講が必要で、受講には稼働日で20日を要する。

- AI処理時間検証が遅延すると、要件定義全体のスケジュールが遅延する。要件定義の完了が予定の10月末から遅延すると、その後の遅延回復のために要員追加などが必要になり、遅延する稼働日1日当たりで20万円の追加コストが発生する。

- 何も対策をしない場合、仮に10月以降、問合せ回数が5回/週以上の週が出ると、要件定義の完了は稼働日で最大20日遅延する。

- AI機能の利用に関する作業量は想定よりも増加している。T社の技術支援が終了する基本設計以降に備えて早めに要員を追加しないと今後の作業が遅延する。

L君は、このリスクへの対応を検討した。まず、基盤チームのメンバーであるM君の担当作業の工数が想定よりも小さく、他のメンバーに作業を移管できるので、9月第2週目の終わりまでに移管し、M君を今後、作業量が増加するAI機能の担当とする。次に、問合せ回数の増加への対応として、表1に示すT社との契約を変更する案、及びM君にT社の講習を受講させる案を検討した。ここで、1か月の稼働日数は20日、1週間の稼働日数は5日とする。

| 項番 | 対応 | 効果 | 対応までに必要な稼働日数 | 対応に要する追加コスト(万円) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | T社との契約を変更し問合せへの回答回数を増やす。 | U氏1人だけで8回/週までの問合せに回答可能となる。 | 契約変更手続日数 10日 | 10万円/日 |

| 2 | M君がT社講習を受け、問合せに回答する。 | U氏とM君の2人で8回/週までの問合せに回答可能となる。 | 講習受講日数 20日 | 50万円1) |

| 3 | 何もしない。 | ― | ― | 0円 |

L君は状況の確定する10月に入って対応を決定するのでは遅いと考え、現時点から2週間後の9月第2週目の終わりに、問合せ回数が5回/週以上に増加する週が出る確率を再度確認した上で、対応を決定することとした。L君は、9月第2週目の終わりの時点で表1の対応を実施した場合の効果を、それぞれ次のように考えた。

- 項番1の対応の場合、T社との契約変更が9月末に完了でき、10月に問合せ回数が5回/週以上の週があっても対応することが可能となる。

- 項番2の対応の場合、9月第3週目の初めからM君は、T社講習の受講を開始する。M君が受講を終え、AI処理時間について4回/週までの問合せ回答ができるのは、10月第3週目の初めとなる。これによって、10月の第1週目と第2週目はU氏だけでの問合せ回答となり、10月第3週目の初めからU氏とM君が問合せ回答を行えるようになる。この結果、要件定義は当初予定から最大で5日遅れの、11月第1週目の終わりに完了する見込みとなる。

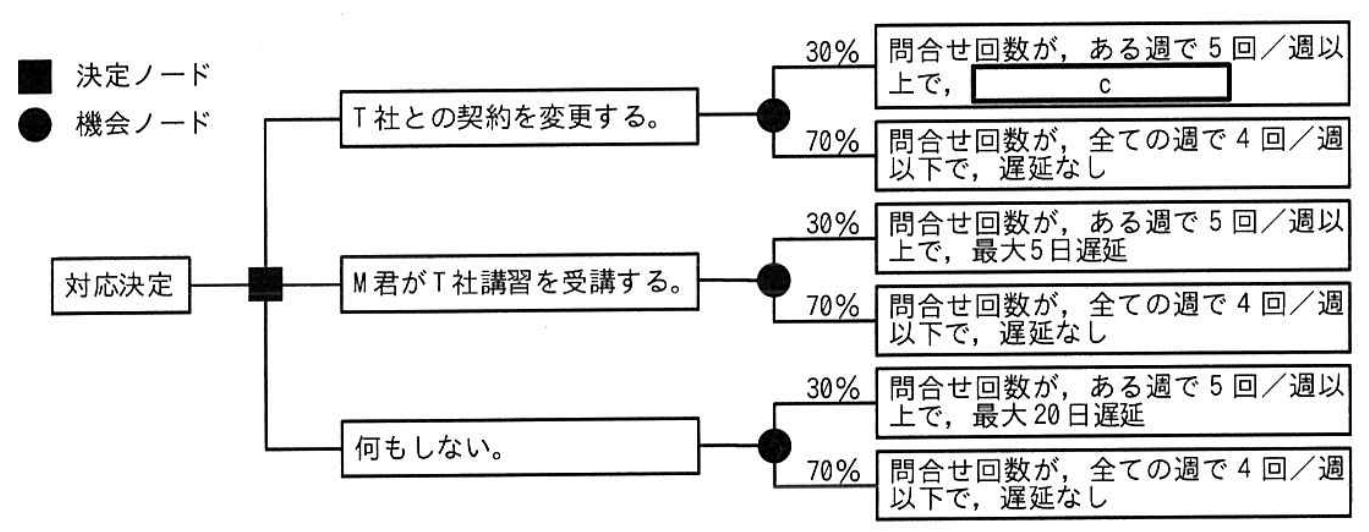

L君は、表1の対応による効果を検討するために、問合せ回数増加の発生確率の今の見通しを基に図1のデシジョンツリーを作成した。

さらにL君は、図1を基に対応に要する追加コストと、要件定義の完了の遅延によって発生する追加コストの最大値を算出し、表2の対応と追加コスト一覧にまとめた。

| 項番 | 対応 | 対応に要する追加コスト(万円) | 10月の1週間当たりの問合せ回数 | 発生確率 | 最大遅延日数(日) | 遅延によって発生する追加コストの最大値(万円) | 追加コスト合計の最大値の期待値(万円) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | T社との契約を変更し問合せへの回答回数を増やす。 | ― | ある週で5回~8回 | 30% | ― | ― | ― |

| 全ての週で4回以下 | 70% | ― | ― | ||||

| 2 | M君がT社講習を受け、問合せに回答する。 | ― | ある週で5回~8回 | 30% | ― | ― | ― |

| 全ての週で4回以下 | 70% | ― | ― | ||||

| 3 | 何もしない。 | ― | ある週で5回~8回 | 30% | ― | ― | ― |

| 全ての週で4回以下 | 70% | ― | ― |

9月第2週目の終わりに、問合せ回数増加の発生確率が今の見通しから変わらない場合、コンティンジェンシー予備の範囲に収まることを確認した上で、追加コスト合計の最大値の期待値が最も小さい対応を選択することにした。

リスクマネジメントの実施

L君は、現時点でのリスクと対応を整理したことで、本プロジェクトのリスクの特定を完了したと考え、今後はこれまでに特定したリスクを対象にプロジェクト完了まで定期的にリスクへの対応の進捗をレビューしていく進め方とし、上司に報告した。

しかし、上司からは、その進め方では、リスクマネジメントとして不十分であると指摘された。そこでL君は②ある活動をリスクマネジメントの進め方に追加することにした。