応用情報技術者試験 過去問 2022年(令和4年) 秋期 午後 問5

テレワーク環境への移行

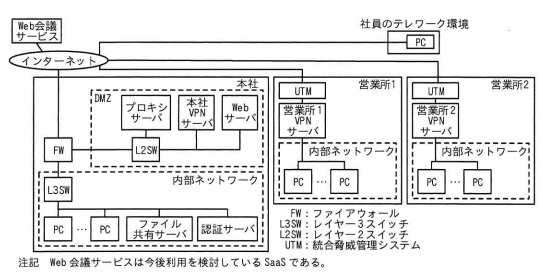

W社は、東京に本社があり、全国に2か所の営業所をもつ、社員数200名のホームページ制作会社である。W社では本社と各営業所との間をVPNサーバを利用してインターネットVPNで接続している。

本社のDMZでは、プロキシサーバ、VPNサーバ及びWebサーバを、本社の内部ネットワークではファイル共有サーバ及び認証サーバを運用している。

W社では、一部の社員が、社員のテレワーク環境からインターネットを介して本社VPNサーバにリモート接続することで、テレワークとWeb会議を試行している。

W社のネットワーク構成を図1に示す。

W社の各サーバの機能

W社の各サーバの機能を次に示す。

- 本社VPNサーバは、各営業所のVPNサーバとの間でインターネットVPNで拠点間を接続する。また、社員のテレワーク環境にあるPCにリモートアクセス機能を提供する。

- 本社、各営業所及び社員のテレワーク環境のPCのWebブラウザからインターネット上のWebサイトへの接続は、本社のプロキシサーバを経由して行われる。プロキシサーバは、インターネット上のWebサイトへのアクセス時のコンテンツフィルタリングやログの取得を行う。

- ファイル共有サーバには、社員ごとや組織ごとに保存領域があり、PCにはファイルを保存しない運用をしている。

- 認証サーバでは、社員のID、パスワードなどを管理して、PCやファイル共有サーバへのログイン認証を行っている。

現在利用している本社のインターネット接続回線は、契約帯域が100Mビット/秒(上り/下り)で帯域非保証型である。

テレワークの拡大

W社では、テレワークを拡大することになり、情報システム部のX部長の指示でYさんがテレワーク環境への移行を担当することになった。

Yさんが移行計画を検討したところ、テレワークに必要なPC(以下、リモートPCという)、VPNサーバ及びリモートアクセスに必要なソフトウェアとそのライセンスの入手は即時可能であるが、本社のインターネット接続回線の帯域増強工事は、2か月掛かることが分かった。そこでYさんは、ネットワークの帯域増強工事が完了するまでの間、ネットワークに流れる通信量を監視しながら移行を進めることにした。

W社が採用したリモートアクセス方式

今回Yさんが採用したリモートアクセス方式は、aで暗号化されたb通信を用いたインターネットVPN接続機能によって、社員がリモートPCのWebブラウザからVPNサーバを経由して本社と各営業所の内部ネットワークのPC(以下、内部PCという)を遠隔操作する方式である。ここで、リモートPCからの内部PCの遠隔操作は、内部PCのOSに標準装備された機能を利用して、ネットワーク経由で内部PCのデスクトップ画面情報をリモートPCが受け取って表示し、リモートPCから内部PCのデスクトップ操作を行うことで実現する。

この方式では、リモートPCから内部PCを直接操作することになるので、従来の社内作業をそのままリモートPCから行うことができる。リモートPCからの遠隔操作で作成した業務データもファイル共有サーバに保存するので、社員が出社した際にも業務データをそのまま利用できる。

なお、本社VPNサーバと各営業所のVPNサーバとの間を接続する通信で用いられている暗号化機能は、aとは異なり、ネットワーク層で暗号化するcを用いている。

リモートアクセスの認証処理

Webサーバにリモートアクセス認証で必要なソフトウェアをインストールして、あらかじめ社員ごとに払い出されたリモートアクセス用IDなどを登録しておく。また、①リモートPCにはリモートアクセスに必要な2種類の証明書をダウンロードする。

テレワークの社員がリモートアクセスするときの認証処理は、次の二段階で行われる。

第一段階の認証処理は、本社VPNサーバにリモートPCのWebブラウザからVPN接続をする際の認証である。まず、社員はWebサーバのリモートログイン専用のページにアクセスして、リモートアクセス用のIDを入力することによってVPN接続に必要で一定時間だけ有効なdを入手する。このリモートログイン専用のページにアクセスする際には、リモートPC上の証明書が利用される。次にWebブラウザから本社VPNサーバにアクセスして、リモートアクセス用のIDとdを入力することによってリモートPC上の証明書と合わせてVPN接続の認証が行われる。

第二段階の認証処理は、通常社内で内部PCにログインする際に利用するIDとパスワードを用いてeで行われる。

テレワークで利用するWeb会議サービス

テレワークで利用するWeb会議サービスは、インターネット上でSaaSとして提供されているV社のWeb会議サービスを採用することになった。このWeb会議サービスは、内部PCのWebブラウザとSaaS上のWeb会議サービスとを接続して利用する。

Web会議サービスでは、同時に複数のPCが参加することができ、ビデオ映像と音声が参加しているPC間で共有される。利用者はマイクとカメラの利用の要否をそれぞれ選択することができる。

テレワーク移行中に発生したシステムトラブルの原因と対策

テレワークへの移行を進めていたある日、リモートPCから内部PCにリモート接続する際に通信が遅くなったり、途切れたりしてリモート作業ができなくなるトラブルが発生した。

このトラブルについてYさんが調査したところ、同時期にWeb会議サービスの利用も開始したことが原因と分かった。一般的にWeb会議サービスのビデオ映像と音声の通信では1人当たりの利用帯域が大きく、この通信で本社のインターネット接続回線の帯域が圧迫され、リモートアクセスに影響を与えていた。

Yさんが調べたところ、Web会議サービスでビデオ映像の解像度を標準にした場合の1人当たりの利用帯域は約1.5Mビット/秒である。また、ビデオ映像を利用しないで音声のみを利用した場合の1人当たりの利用帯域は約0.1Mビット/秒である。

標準解像度のビデオ映像と音声の利用で、社員200名のうち40%の社員が同時にこのWeb会議サービスを利用する場合、使用する通信帯域はfMビット/秒となる。

社員200名のうち60%の社員が同時にこのWeb会議サービスの音声のみの通信方式を利用する場合、使用する通信帯域はgMビット/秒となり、この通信だけで本社のインターネット接続回線の契約帯域を超えてしまう。

Yさんは、本社のインターネット接続回線を流れる通信量を抑える方策として、営業所1と営業所2に設置された③UTMを利用してインターネットの特定サイトへアクセスする設定と営業所PCのWebブラウザに例外設定とを追加した。

Yさんは、今回の原因調査の結果と対策案をX部長に報告しトラブル対策を実施した。その後本社のインターネット接続回線の帯域増強工事が完了し、UTMと営業所PCのWebブラウザの設定を元に戻し、テレワーク環境への移行が完了した。