応用情報技術者試験 過去問 2018年(平成30年) 春期 午後 問4

クラウドサービス

保険代理店であるC社は、同業の小規模な代理店数社を吸収合併することになった。現在、C社の業務システムは、販売管理、顧客管理、事務支援、保険計上の四つのサブシステムから構成されている。各サブシステムは、ベンダに委託して開発したアプリケーションや市販ソフトウェアを利用しており、その運用については、システム運用を請け負うD社に外部委託している。合併後の業務システムは、C社の業務システムを継続して使用する前提であるが、D社のクラウドサービスの利用を検討することになった。システム部のE部長は、部下のF課長に、費用の削減を目的としたクラウドサービスへの移行案を、既存の業務システムの使い勝手や可用性、セキュリティレベルを維持して策定するように指示した。

クラウドサービス移行案の策定

F課長は、D社の営業部長からクラウドサービスの内容について説明を受けた。クラウドサービスは、SaaS、PaaS、IaaSの三つのサービス形態があり、それぞれのサービス形態に、パブリッククラウドとプライベートクラウドの二つの提供形態がある。そこで、F課長は既存の業務システムをクラウドサービスに移行する場合、各サブシステムに対して、D社のクラウドサービスの最も適切な利用形態(サービス形態と提供形態の組合せ)を検討し、その結果をクラウドサービス移行案とすることにした。

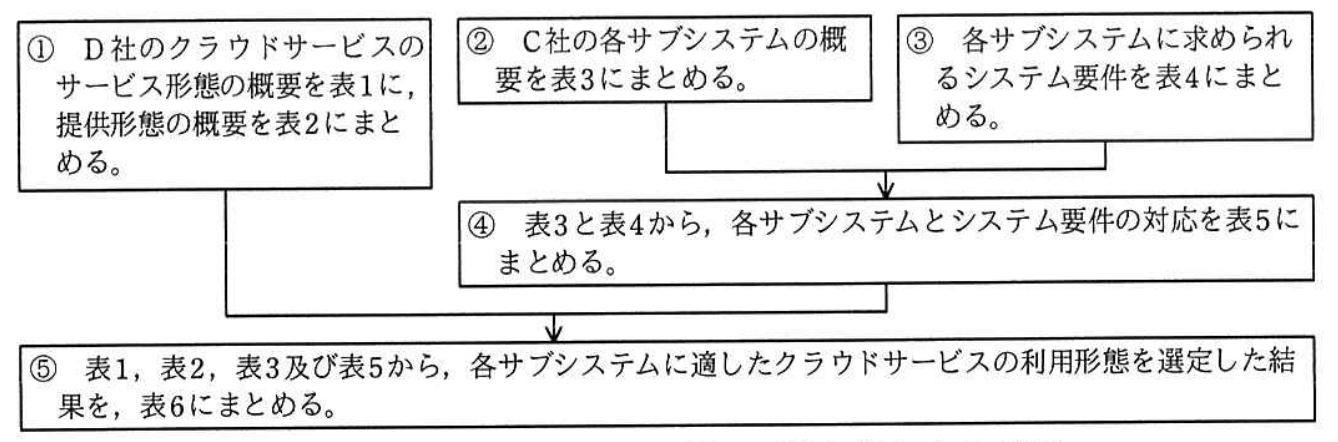

クラウドサービスの利用形態の選定手順

F課長は、クラウドサービスの利用形態を選定する手順を図1のように決定した。

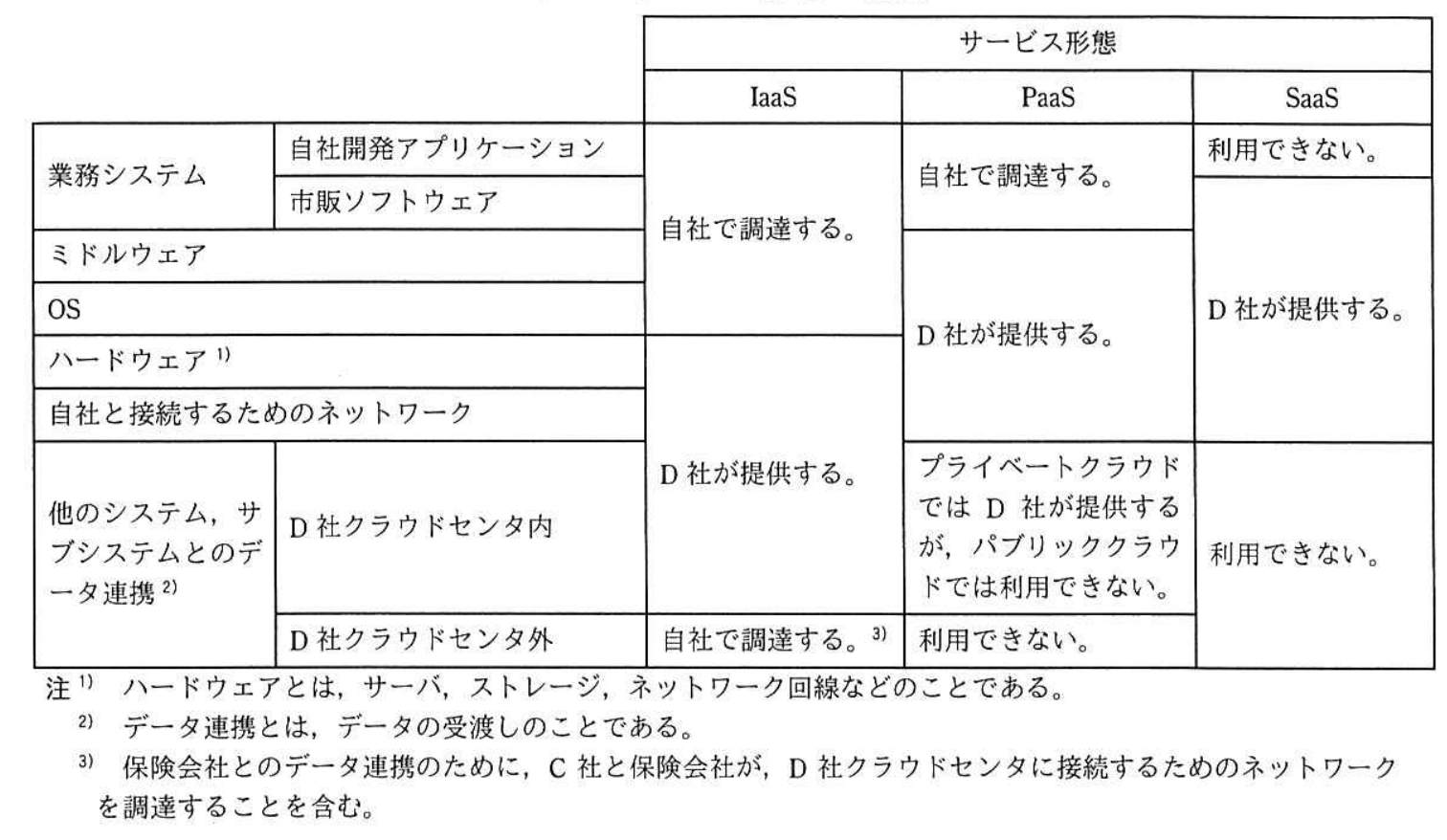

D社クラウドサービスの概要

表1と表2は、それぞれ、D社の説明を基にF課長がまとめた、サービス形態の概要と提供形態の概要である。

| 提供形態 | リソース | ネットワーク | サービス形態 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| プライベートクラウド | D社と利用契約を結んだリソースを一つの会社で独占的に利用する方式である。 | リソースは全てD社クラウドセンタ内にあり、IP-VPN、専用線などで自社と接続する。 | SaaS PaaS IaaS |

他社システムの処理状況の影響を受けない。リソースを社内で専用している。サブシステム間の分配を自由に設定できる。パブリッククラウドに比べて高価である。 |

| パブリッククラウド | リソースを複数の会社で共有する方式である。利用契約分のリソースの独占的な利用を保証されているわけではない。 | SaaS PaaS |

他社システムの処理状況の影響を受ける。ベストエフォート型のサービスである。プライベートクラウドに比べて安価に利用できる。 |

F課長は、クラウドサービスへの移行費用や5年間の運用費用などを合計してサービス形態ごとのC社での費用を試算したところ、IaaSが最も高価で、SaaSが最も安価になることが分かった。

クラウドサービスの選定に向けた検討

F課長は、D社の説明を基に、サブシステムごとにクラウドサービスの利用形態を決定するために、既存の各サブシステムの概要を、表3にまとめた。

なお、D社がSaaSで提供している事務支援用ソフトウェアは、C社が事務支援サブシステムで利用している市販ソフトウェアと、使い勝手や可用性、セキュリティレベルがほぼ同じである。

| サブシステム | サブシステムの概要 | 機能の実現手段 | 接続システム及び接続サブシステム | 稼働の変動 |

|---|---|---|---|---|

| 販売管理 | 支店ごと、担当者ごとに保険の契約状況を管理する。 | 汎用的な販売管理機能を有する市販ソフトウェアを利用している。 | ・保険計上 ・顧客管理 |

有 |

| 顧客管理 | 既存顧客及び見込顧客を管理する。 | ベンダに委託して開発したアプリケーションとD社が提供しているOS以外のOSを利用している。 | ・販売管理 | 無 |

| 事務支援 | 経理、給与などの一般事務作業を行う。 | 汎用的な経理機能と給与管理機能を有する市販ソフトウェアを利用している。 | なし | 無 |

| 保険計上 | 顧客から申込みを受けた保険契約をデータベース登録し、計上する。 | 保険会社とのデータ連携機能を含め、ベンダに委託して開発したアプリケーションを利用している。 | ・保険会社のシステム ・販売管理 |

有 |

次にF課長は、各サブシステムに求められるシステム要件を表4にまとめた。

| システム要件 | システム要件の説明 |

|---|---|

| データ連携 | 他のシステム、サブシステムとの間で、データの受渡しをする機能が必要である。 |

| 稼働の変動への対応 | 扱うデータ量や利用頻度などに変動があるシステムで、他サブシステムへの影響を軽減やシステム負荷のピークを考慮した対応が必要である。 |

| 共通の業務への対応 | 一般的な業務は、市販ソフトウェアを利用する必要がある。 |

| 独自の業務への対応 | ベンダに委託して開発したアプリケーションや、市販ソフトウェアをカスタマイズしたものを利用する必要がある。 |

F課長は、表3と表4を照らし合わせ、各サブシステムとシステム要件の対応を表5にまとめた。

| サブシステム | システム要件 | |||

|---|---|---|---|---|

| データ連携 | 稼働の変動への対応 | 共通の業務への対応 | 独自の業務への対応 | |

| 販売管理 | ○ | ○ | ○ | × |

| 顧客管理 | ○ | × | × | ○ |

| 事務支援 | × | × | ○ | × |

| 保険計上 | a | b | c | d |

クラウドサービスの利用形態の選定

F課長は図1に基づき、クラウドサービスの利用形態をサブシステムごとに選定した。サブシステムごとの利用形態を次に示す。

- 事務支援サブシステムについては、D社提供の市販ソフトウェアに置き換えることができるので、他の利用形態よりもコストが安いSaaSのパブリッククラウドを選定する。

- 保険計上サブシステムは、保険会社とのデータ連携機能を含め、ベンダに委託して開発したアプリケーションを利用している。D社クラウドセンタ外の保険会社のシステムとのデータ連携をシステム要件とすることから、IaaSのプライベートクラウドを選定する。

表6は、F課長がクラウドサービスの利用形態を選定した結果である。

| サブシステム | サービス形態 | 提供形態 |

|---|---|---|

| 販売管理 | PaaS | e |

| 顧客管理 | f | プライベートクラウド |

| 事務支援 | SaaS | パブリッククラウド |

| 保険計上 | IaaS | プライベートクラウド |

仕様の変更

F課長がサブシステムごとにクラウドサービスの利用形態を選定した後に、合併後の営業社員の給与制度を業績連動型に変更することになった。そのため、販売管理サブシステムで管理されている営業社員の契約状況を利用して給与を計算するといったシステム仕様の変更が必要となり、F課長は、D社が提供している市販ソフトウェアをカスタマイズして使用することにした。

F課長は、給与計算の仕様を変更したクラウドサービスの利用形態の選定結果を、E部長に提出した。ここで、複数の利用形態が選択可能であったので、費用が安価な利用形態を選択した。