応用情報技術者試験 過去問 2024年(令和6年) 春期 午後 問5

クラウドサービスを活用した情報提供システムの構築

L社は、国内の気象情報を様々な業種の顧客に提供する企業である。現在は、社外から購入した気象データを分析し、気象情報として提供している。今回、全国に設置するIoT機器から気象データを収集し、S社のクラウドサービス(以下、S社クラウドという)で分析した結果を気象情報として提供する新しい気象情報システム(以下、新システムという)を構築することになった。新システムの設計を、L社の情報システム部のMさんが担当することになった。

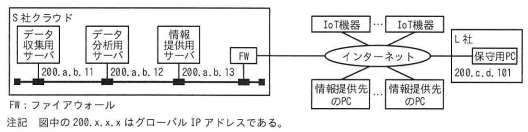

Mさんは、新システムの構成と、新システムが備えるべき主な機能を検討した。新システムの構成案を図1に、新システムが備えるべき主な機能を表1に示す。情報提供先のPC、IoT機器やL社の保守用PCから、S社クラウド上に構築された新システムの各機能に対応するサーバにアクセスして、必要な機能を利用する。

| 機能 | 機能の概要 |

|---|---|

| データ収集機能 | 全国に設置したIoT機器から気象データを受信し、データ収集用サーバのデータベースに蓄積する。データ収集用サーバにはデータ収集用のWeb API(以下、データ収集APIという)があり、IoT機器はデータ収集APIを介して気象データを送信する。 |

| データ分析機能 | データ収集用サーバのデータベースに蓄積した気象データを定期的に処理して気象情報を作成し、情報提供用サーバに保存する。 |

| 情報提供機能 | 情報提供先からの要求に対して必要な気象情報を送信する。情報提供用サーバには情報提供用のWeb API(以下、情報提供APIという)があり、情報提供先のPC上のアプリケーションプログラム(以下、情報提供先アプリという)の情報提供APIを利用した要求に対して気象情報を送信する。 |

Mさんが検討した新システムの構成について、情報システム部のN部長は次の検討を行うようにMさんに指示した。

- IoT機器から送信される気象データの特徴を踏まえて、データ収集APIに用いる通信プロトコルを選定すること。

- 新システムにインターネットからアクセス可能な機器の数を最小限にするように、S社クラウド上のFWに設定する通信を許可するルール(以下、FWの許可ルールという)の設計を行うこと。

- 将来、IoT機器の数や情報提供先の数が増加した場合に備えて、各機能の処理遅延対策を行うこと。

データ収集APIに用いる通信プロトコルの検討

IoT機器は全国に10,000台設置する計画であり、通信事業者のLPWA(Low Power Wide Area)サービスを用いて各IoT機器から1件当たり最大500バイトの気象データを、1分ごとに①データ収集用サーバに送信する設計とした。気象データは、1件当たりのデータ量は少ないが、IoT機器からデータ収集用サーバへの通信回数が多く、データ収集用サーバへアクセスが集中するおそれがある。そこで、データ収集APIには、通常の都度TCPコネクションを確立して通信を行うHTTPではなく、②TCP上でHTTPよりプロトコルヘッダサイズが小さく、多対1通信に対応するプロトコルを用いることにした。

FWの許可ルールの設計

Mさんは、S社クラウド上のFWの許可ルールの設計方針を検討した。

- IoT機器からデータ収集用サーバへのアクセスや情報提供先アプリから情報提供用サーバへのアクセスに対しては、通信プロトコルの制限を行うが、インターネットの接続元IPアドレスによる制限は行わない。

- L社の保守用PCから各サーバへのアクセスに対しては、各サーバにログインして更新プログラムの適用などの保守作業を行うために、SSHだけを許可する。

- 各サーバからインターネットへのアクセスに対しては、ソフトウェアベンダーのWebサイトから更新プログラムをダウンロードするために、任意のWebサイトへのHTTPSだけを許可する。

Mさんが検討した、FWの許可ルールを表2に示す。

| 項番 | アクセス経路 | 送信元 | 宛先 | プロトコル/宛先ポート番号 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | インターネット →S社クラウド |

any | 200.a.b.11 | 省略 |

| 2 | L社 →S社クラウド |

any | a | TCP/443 |

| 3 | b | 200.a.b.11 | TCP/22 | |

| 4 | b | 200.a.b.12 | TCP/22 | |

| 5 | S社クラウド →インターネット |

b | 200.a.b.13 | TCP/22 |

| 6 | 200.a.b.11 | any | c | |

| 7 | 200.a.b.12 | any | c | |

| 8 | 200.a.b.13 | any | c |

注記2 ルールは項番の小さい順に参照され、最初に該当したルールが適用される。

処理遅延対策の検討

Mさんは、IoT機器の数や情報提供先の数が現在の計画よりも増加した場合に、表1の各機能の処理にどのような処理遅延が発生するか確認した。

IoT機器の数が増加した場合、全国に設置したIoT機器からS社クラウドのFWを経由してデータ収集用サーバにアクセスする通信が増加する。また、情報提供先の数が増加した場合、情報提供先アプリからS社クラウドのFWを経由して情報提供用サーバにアクセスする通信が増加する。

特にdについては、データ収集機能の通信と情報提供機能の通信の両方が経由することから、単位時間内に処理できる通信の量を表すeと、同時に処理できる接続元の数を表すfが、必要な性能を満たすよう管理することにした。

また、データ収集用サーバと情報提供用サーバの性能を超えた要求が発生して、データ収集APIと情報提供APIの両方に処理遅延が発生した場合の対策として、③スケールアウトによってシステムの処理性能を高めるために必要な機能を新システムで利用することにした。

Mさんは指示された内容の検討結果をN部長に説明し、了承されたので、新システムの設計及び構築を進めることになった。