応用情報技術者試験 過去問 2023年(令和5年) 秋期 午後 問4

システム統合の方式設計

C社とD社は中堅の家具製造販売業者である。市場シェアの拡大と利益率の向上を図るために、両社は合併することになった。存続会社はC社とするものの、対等な立場での合併である。合併に伴う基幹システムの統合は、段階的に進める方針である。将来的には基幹システムを全面的に刷新して業務の統合を図っていく構想ではあるが、より早期に合併の効果を出すために、両社の既存システムを極力活用して、業務への影響を必要最小限に抑えることにした。

合併前のC社の基幹システム

C社は全国のショッピングセンターを顧客とする販売網を構築しており、安価な価格帯の家具を量産・販売している。生産方式は見込み生産方式である。生産した商品は在庫として倉庫に入庫する。受注は、顧客のシステムと連携したEDIを用いて、日次で処理している。受注した商品は、在庫システムで引き当てた上で、配送システムが配送伝票を作成し、配送業者に配送を委託する。月初めに、顧客のシステムと連携したEDIで、前月納品分の代金を請求している。

合併前のC社の基幹システム(抜粋)を表1に示す。

| システム名 | 主な機能 | 主なマスタデータ | システム間連携 | システム構成 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 連携先システム | 連携する情報 | 連携頻度 | ||||

| 販売システム | ・受注(EDI) ・販売実績管理(月次) ・請求(EDI) ・売上計上 |

・顧客マスタ | 会計システム | 売上情報 | 日次 | オンプレミス(ホスト系) |

| 生産システム | 受注情報 | 日次 | ||||

| 生産システム | ・生産計画作成(日次) ・原材料・仕掛品管理 ・作業管理 ・生産実績管理(日次) |

・品目マスタ ・構成マスタ ・工程マスタ |

会計システム | 原価情報 | 日次 | オンプレミス(オープン系) |

| 購買システム | 購買指示情報 | 日次 | ||||

| 在庫システム | 入出庫情報 | 日次 | ||||

| 購買システム | ・発注 ・買掛管理 ・購買先管理 |

・購買先マスタ | 会計システム | 買掛情報 | 月次 | オンプレミス(オープン系) |

| 在庫システム | ・入出庫管理 ・在庫数量管理 |

・倉庫マスタ | 生産システム | 在庫状況情報 | 日次 | オンプレミス(オープン系) |

| 配送システム | 出荷指示情報 | 日次 | ||||

| 配送システム | ・配送伝票作成 ・配送先管理 |

・配送区分マスタ | 販売システム | 出荷情報 | 日次 | オンプレミス(オープン系) |

| 会計システム | 配送経費情報 | 月次 | ||||

| 会計システム | ・原価計算 ・一般財務会計処理 ・支払(振込、手形) |

・勘定科目マスタ | (省略) | クラウドサービス(SaaS) | ||

合併前のD社の基幹システム

D社は大手百貨店やハウスメーカーのインテリア展示場にショールームを兼ねた販売店舗を設けており、個々の顧客のニーズに合ったセミオーダーメイドの家具を製造・販売している。生産方式は受注に基づく個別生産方式であり、商品の在庫はもたない。顧客の要望に基づいて家具の価格を見積もった上で、見積内容の合意後に電子メールやファックスで注文を受け付け、従業員が端末で受注情報を入力する。受注した商品を生産後、販売システムを用いて請求書を作成し、商品に同梱する。また、配送システムを用いて配送伝票を作成し、配送業者に配送を委託する。

合併前のD社の基幹システム(抜粋)を表2に示す。

| システム名 | 主な機能 | 主なマスタデータ | システム間連携 | システム構成 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 連携先システム | 連携する情報 | 連携頻度 | ||||

| 販売システム | ・見積 ・受注 ・請求(請求書発行) ・売上計上 |

・顧客マスタ | 会計システム | 売上情報 | 日次 | オンプレミス(オープン系) |

| 生産システム | 受注情報 | 週次 | ||||

| 生産システム | ・生産計画作成(週次) ・原材料・仕掛品管理 ・作業管理 ・生産実績管理(週次) |

・品目マスタ ・構成マスタ ・工程マスタ |

会計システム | 原価情報 | 週次 | オンプレミス(オープン系) |

| 購買システム | 購買指示情報 | 週次 | ||||

| 配送システム | 出荷指示情報 | 週次 | ||||

| 購買システム | ・発注 ・買掛管理 ・購買先管理 |

・購買先マスタ | 会計システム | 買掛情報 | 月次 | オンプレミス(オープン系) |

| 配送システム | ・配送伝票作成 ・配送先管理 |

・配送区分マスタ | 販売システム | 出荷情報 | 日次 | オンプレミス(オープン系) |

| 会計システム | 配送経費情報 | 月次 | ||||

| 会計システム | ・原価計算 ・一般財務会計処理 ・支払(振込) |

・勘定科目マスタ | (省略) | オンプレミス(ホスト系) | ||

合併後のシステムの方針

直近のシステム統合に向けて、次の方針を策定した。

- 重複するシステムのうち、販売システム、購買システム、配送システム及び会計システムは、両社どちらかのシステムを廃止し、もう一方のシステムを継続利用する。

- 両社の生産方式は合併後も変更しないので、両社の生産システムを存続させた上で、極力修正を加えずに継続利用する。

- 在庫システムは、C社のシステムを存続させた上で、極力修正を加えずに継続利用する。

- 今後の保守の容易性やコストを考慮し、汎用機を用いたホスト系システムは廃止する。

- ①廃止するシステムの固有の機能については、処理の仕様を変更せず、継続利用するシステムに移植する。

- 両社のシステム間で新たな連携が必要となる場合は、インタフェースを新たに開発する。

- マスターデータについては、継続利用するシステムで用いているコード体系に統一する。重複するデータについては、重複を除いた上で、継続利用するシステム側のマスタへ集約する。

合併後のシステムアーキテクチャ

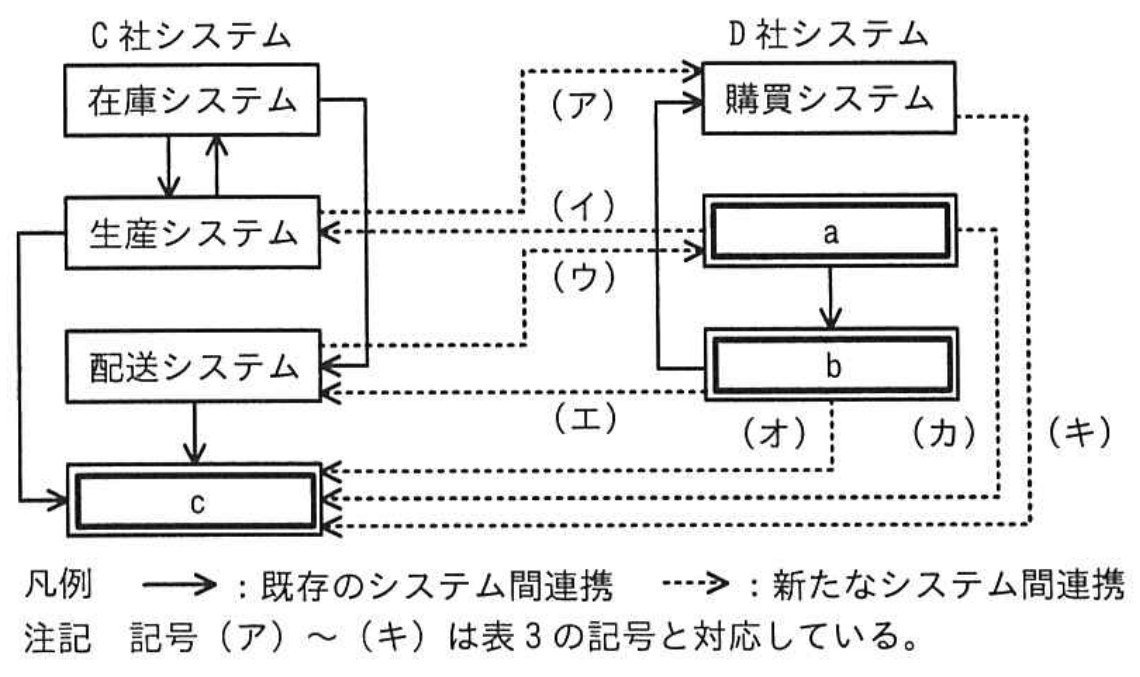

合併後のシステムの方針に従ってシステムアーキテクチャを整理した。合併後のシステム間連携(一部省略)を図1に、新たなシステム間連携の一覧を表3に示す。

| 記号 | 連携元システム | 連携先システム | 連携する情報 | 連携頻度 |

|---|---|---|---|---|

| (ア) | C社の生産システム | D社の購買システム | 購買指示情報 | 日次 |

| (イ) | D社のa | C社の生産システム | 受注情報 | 日次 |

| (ウ) | C社の配送システム | D社のa | d | 日次 |

| (エ) | D社のb | C社の配送システム | 出荷指示情報 | 週次 |

| (オ) | D社のb | C社のc | 原価情報 | e |

| (カ) | D社のa | C社のc | f | 日次 |

| (キ) | D社の購買システム | C社のc | 買掛情報 | g |

合併後のシステムアーキテクチャのレビュー

合併後のシステムアーキテクチャについて、両社の有識者を集めてレビューを実施したところ、次の指摘事項が挙がった。

②C社の会計システムがSaaSを用いていることから、インタフェースがD社の各システムからデータを受け取り得る仕様を備えていることをあらかじめ調査すること。

指摘事項に対応して、問題がないことを確認し、方式設計を完了した。