応用情報技術者試験 過去問 2018年(平成30年) 秋期 午後 問9

ERPソフトウェアパッケージ導入プロジェクトの計画

A社は中堅の産業機械メーカである。A社では、顧客の機械設備更改の需要が横ばい状態で、好転する兆しも見えないことから、今後大きな成長が期待できる IoT 関連事業の拡大に取り組むことにした。そのために、A社の100%子会社として IoT 関連事業に特化した B社を設立することを決定した。

IoT関連事業の中期計画

IoT関連事業の中期計画の概要は次のとおりである。

- 製品ラインナップ拡充、M&Aなどを通じて、今後5年間でB社の売上をA社の現在の IoT 関連事業の売上の 5 倍程度の規模まで拡大し、将来の主力事業の一つにする。

- 来年の 7 月 1 日の B 社の事業開始日に合わせて、B 社の基幹業務システム(以下、B社基幹システムという)を A社が構築する。

B 社基幹システムを構築するプロジェクト(以下、本プロジェクトという)は A 社の取締役会で承認され、A社の IoT 関連事業と IT を統括する C 取締役が本プロジェクトの立上げに着手した。

本プロジェクトの概要

- 本プロジェクトの方針

- B 社基幹システムを、B 社の事業開始日に合わせて構築する。本プロジェクトの納期を守るために、部門をまたがる意思決定はトップダウンで行う。

- 短期間での構築を実現するために、ERP ソフトウェアパッケージを採用する。

- 将来の B 社の成長に役立つように、A 社の IoT 関連事業に詳しい要員を主体とした体制で本プロジェクトを遂行する。

- aの発行

C取締役は、本プロジェクトを公式に認可する文書として、本プロジェクトの方針を含めたaを発行した。

- 評価指標の設定

本プロジェクトの KPI(重要業績評価指標)として、納期,コスト,品質などを評価するための指標が設定された。

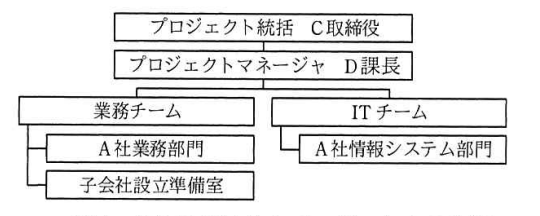

- 本プロジェクトの体制

- ① C取締役が、本プロジェクトを統括する。

- A 社情報システム部門の D 課長が、プロジェクトマネージャとして本プロジェクトの遂行責任を負い、その下に業務チームと IT チームを置く。

- A社における本プロジェクトの体制を、図 1 に示す。

図1 A社における本プロジェクトの体制 - ERP ソフトウェアパッケージの導入

- A 社はaに基づいて、ERP ソフトウェアパッケージに関するbを作成し、IT ベンダ 5社に提示した。

- bへの回答を基に、IT ベンダ 5社の能力,経験,提案内容,導入期間,価格などを比較した結果、X 社製の ERP ソフトウェアパッケージ(以下、X パッケージという)を選定することにした。

- A 社は X パッケージのライセンスを X 社から購入し、導入・適用作業は本プロジェクトの要員が主体となって行う。X 社の技術サービス部門では、X パッケージに関する充実した教育コース、X パッケージの導入・適用作業の支援サービスを提供している。

- IT チームには、X パッケージに関する知識はあるが、業務チームには、X パッケージに関する知識はない。

プロジェクト実行計画の策定

D 課長は、aに基づいて、プロジェクト実行計画書を作成した。このプロジェクト実行計画書に記載した内容は、次のとおりである。

- スコープ

- B 社基幹システムの対象業務を、会計,購買,生産及び販売物流とする。

- 本プロジェクトの期間が短いことから、X パッケージの標準機能の利用を前提とする。標準機能を用いた業務のイメージを早期に把握するために、cを作成し、実際に動作させて検証・評価する。

- IoT 関連事業の中期計画に基づき、B 社基幹システムの稼働後にdを可能にするため、クラウドサービスを利用してXパッケージを運用する。

- 業務プロセスと、X パッケージの標準機能の間にギャップが存在した場合には、X パッケージのパラメタ設定を変更する。パラメタ設定の変更で対応できないときは、X パッケージの標準機能に業務プロセスを合わせる。

- X パッケージに投入できるデータ形式は、X パッケージの仕様によって規定されている。このため、A 社の基幹業務システムから B 社基幹システムへのデータ移行プログラムが必要になる。このデータ移行プログラムは、A社の基幹業務システムからのデータ抽出、X パッケージに合わせたe、X パッケージへのデータ投入の 3 機能から成る。

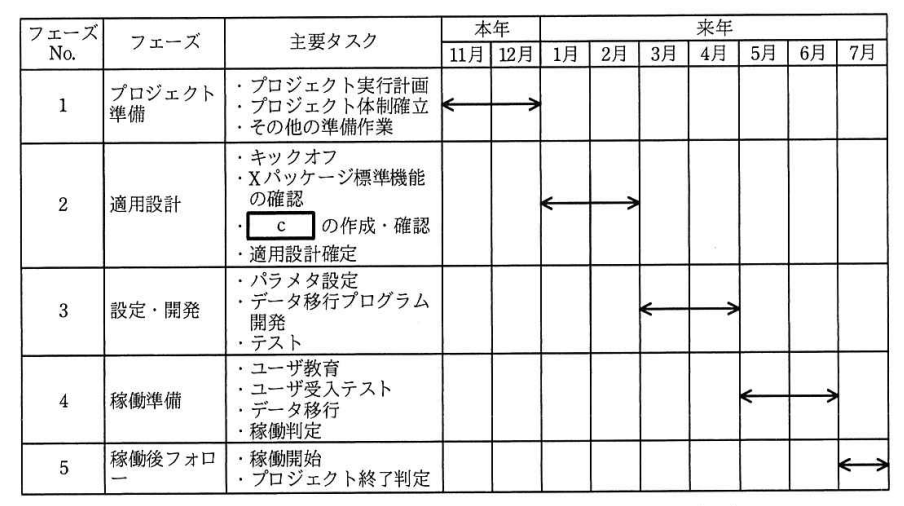

- スケジュール

- 本プロジェクトのフェーズ、その主要タスク及びスケジュールを図 2 に示す。

- プロジェクト開始日は来年の 1 月 1 日、稼働開始日は来年の 7 月 1 日とする。

プロジェクト実行計画書のレビュー

D 課長は、プロジェクト実行計画書について、C 取締役のレビューを受けた。その結果、B 社基幹システムの稼働開始日を厳守するために、スケジュールに関するリスク管理を徹底するよう C 取締役から指示された。そこで、D 課長は、導入において発生しがちなリスクについて、既に X パッケージを導入している他社にヒアリングを行った。D 課長は、このヒアリングの結果を踏まえて特定したリスクについて発生確率、追加工期、優先度、リスク対応戦略、及び具体的な対応策を取りまとめ、リスク管理表を作成した。ここでリスク対応戦略は、PMBOK ガイド第 5 版に基づいて分類した。リスク管理表のうち、優先度"高"のものを表 1 に示す。

| リスクNo. | リスクの内容 | 発生確率 | 追加工期 | 優先度 | リスク対応戦略 | 具体的な対応策 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 業務チームには、X パッケージに関する知識がないので、適用設計フェーズが遅延する。 | 50% | 2.0か月 | 高 | 軽減 | ②プロジェクト準備フェーズで実行可能な施策を実施する。 |

| 2 | 関連部門との調整によって、本プロジェクトの意思決定に時間が掛かってしまい、予定どおり検討が進まず、適用設計フェーズが遅延する。 | 40% | 1.0か月 | 高 | 軽減 | 本プロジェクトの意思決定の場に C 取締役が参加して、遅れが生じないようにする。 |

表 1 以外のリスクについては、脅威を全て除去することは困難であり、かつ、発生確率も非常に低いことから、リスク対応戦略はfとした。ただし、表 1 以外のリスクが発生した場合の対応コストに充てるために、コンティンジェンシ予備を確保することにした。