応用情報技術者試験 過去問 2023年(令和5年) 春期 午後 問11

工場在庫管理システムの監査

Y社は製造会社であり、国内に5か所の工場を有している。Y社では、コスト削減、製造品質の改善などの生産効率向上の目標達成が求められており、あわせて不正防止を含めた原料の入出庫及び生産実績の管理の観点から、情報の信頼性向上が重要となっている。このような状況を踏まえ、内部監査室長は、工場在庫管理システムを対象に工場での運用状況の有効性についてシステム監査を実施することにした。

予備調査の概要

監査担当者が予備調査で入手した情報は、次のとおりである。

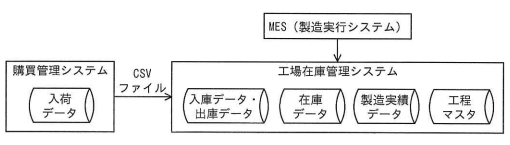

- 工場在庫管理システム及びその関連システムの概要を、図1に示す。

図1 工場在庫管理システム及びその関連システムの概要 - ① 工場在庫管理システムは、原料の入庫データ・出庫データ,原料・仕掛品の在庫データ,仕掛品の工程別の製造実績データ及び工程マスタを有している。また、工程マスタには、仕掛品の各製造工程で消費する原料標準使用量などが登録されている。

- ② 原料の入庫データは、購買管理システムの入荷データから入手する。また、製造実績データは、製造工程を制御・管理しているMESの工程実績データから入手する。

- ③ 工程マスタ,入庫データ・出庫データなどの入力権限は、工場在庫管理システムの個別の利用者IDとパスワードで制御している。過去の内部監査において、工場の作業現場のPCが利用後もログインされたまま、複数の工場担当者が利用していたことが指摘されていた。

- ④ 工場在庫管理システムの開発・運用業務は、本社のシステム部が行っている。

- 工場在庫管理システムに関するプロセスの概要は、次のとおりである。

- ① 工場担当者が購買管理システムの当日の入荷データをCSVファイルにダウンロードし、件数と内容を確認後に工場在庫管理システムにアップロードすると、入庫データの生成及び在庫データの更新が行われる。工場担当者は、作業実施結果として、作業実施日及びエラーの有無を入庫作業台帳に記録している。

- ② 製造で消費された原料の出庫データは、製造実績データ及び工程マスタの原料標準使用量に基づいて自動生成(以下、出庫データ自動生成という)される。このため、実際の出庫実績を工場在庫管理システムに入力する必要はない。また、工程マスタは、目標生産効率を考慮して、適宜、見直しされる。

- ③ 仕掛品については、MESから日次で受信した工程実績データに基づいて、日次の夜間バッチ処理で、製造実績データ及び在庫データが更新される。

- ④ 工場では、本社管理部の立会いの下で、原料・仕掛品の実地棚卸が月次で行われている。工場担当者は、保管場所・在庫種別ごとに在庫データを抽出し、実地棚卸リストを出力

- ⑤ 工場では、工場在庫管理システムから利用者ID,利用者名,権限,ID登録日,最新利用日などの情報を年次で利用者リストに出力し、不要な利用者IDがないか確認している。この確認結果として、不要な利用者IDが発見された場合は、利用者IDが削除されるように利用者リストに追記する。

監査手続の作成

監査担当者が作成した監査手続案を表1に示す。

| 項番 | プロセス | 監査手続 |

|---|---|---|

| 1 | 原料の入庫 | ① CSVファイルのアップロードが実行され、実行結果としてエラーの有無が記録されているか入庫作業台帳を確かめる。 |

| 2 | 原料の出庫 | ① 出庫データ自動生成の基礎となる工程マスタに適切な原料標準使用量が設定されているか確かめる。 |

| 3 | 仕掛品の在庫 | ① 工程マスタの工程の順番がMESと一致しているか確かめる。 ② 当日にMESから受信した工程実績データに基づいて、仕掛品の在庫が適切に更新されているか確かめる。 |

| 4 | 実地棚卸 | ① 実地棚卸リストに実地棚卸結果が適切に記録されているか確かめる。 ② 実地棚卸で判明した差異が正確に在庫調整入力されているか確かめる。 |

| 5 | 共通(アクセス管理) | ① 工場内PCを観察し、作業現場のPCがaされたままになっていないか確かめる。 ② 利用者リストを閲覧し、長期間アクセスのない工場担当者を把握し、利用者IDが適切に削除されるように記録されているか確かめる。 |

内部監査室長は、表1をレビューし、次のとおり監査担当者に指示した。

(1)表1項番1の①は、bを確かめる監査手続である。これとは別に不正リスクを踏み、アップロードしたCSVファイルとcとの整合性を確保するためのコントロールに関する追加的な監査手続を作成すること。

(2)表1項番2の①は、出庫データ自動生成ではdが発生する可能性が高いので、設定される工程マスタの妥当性についても確かめること。

(3)表1項番3の②は、eを確かめる監査手続なので、今回の監査目的を踏まえて実施の要否を検討すること。

(4)表1項番4の①の前提として、fに記載されたgの網羅性が確保されているかについても確かめること。

(5)表1項番4の②は、在庫の改ざんのリスクを踏まえ、差異のなかったgについて在庫調整入力が行われていないか追加的な監査手続を作成すること。

(6)表1項番5の②は、不要な利用者IDだけでなく、hを利用してアクセスしている利用者も検出するための追加的な監査手続を作成すること。