応用情報技術者試験 過去問 2021年(令和3年) 秋期 午後 問7

IoTを利用した養殖システム

G社は,海上の生け簀の中で良質な養殖魚の育成を支援する,IoTを利用した養殖システム(以下,スマート生け簀という)を開発している。

スマート生け簀のシステム構成

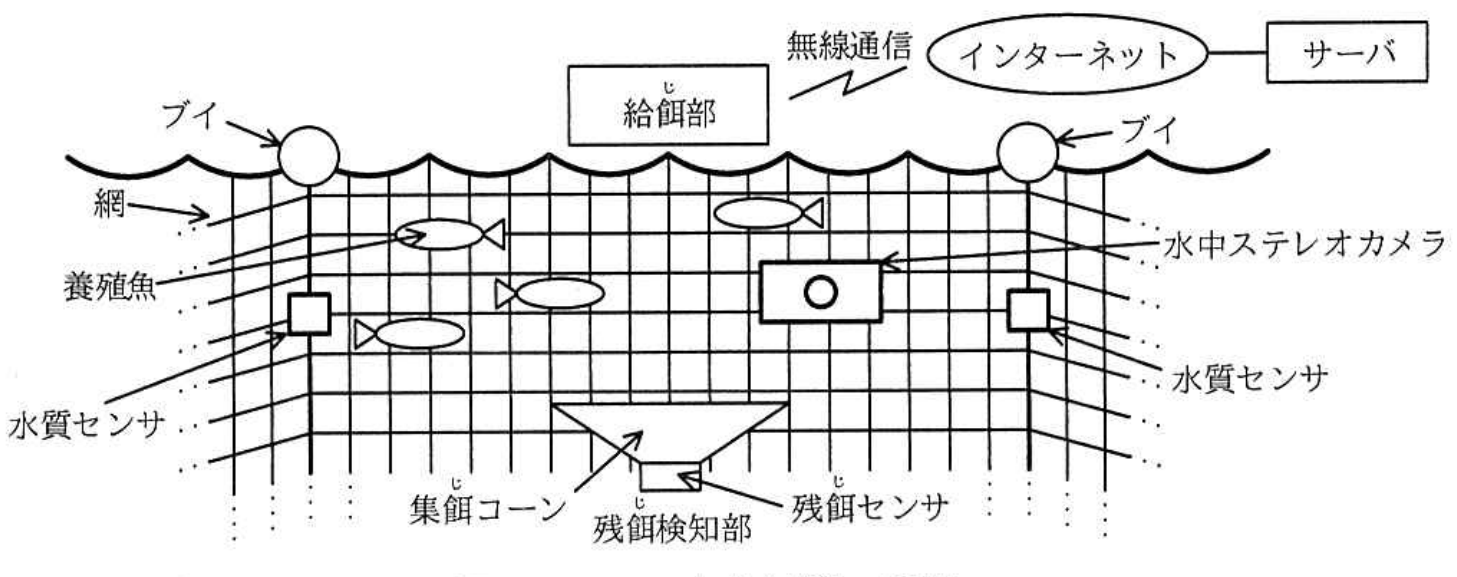

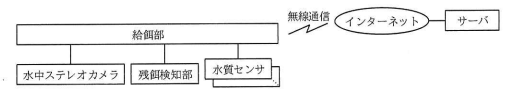

スマート生け簀の概観を図1に,スマート生け簀のシステム構成を図2に示す。

スマート生け簀は,網をつるすためのブイに接続された水質センサ,水中ステレオカメラ,残餌検知部,及び給餌部で構成される。給餌部は,海中への餌の投入(以下,給餌という)を行う。残餌検知部は,養殖魚が食べ残して沈んでいく餌(以下,残餌という)を収集する集餌コーン及び残餌センサで構成される。給餌部は,残餌検知部で取得した残餌の量を用いて求めた食べた餌の重量,水質センサの計測データ(以下,水質データという),及び水中ステレオカメラで撮影された動画(以下,動画データという)をサーバに送信する。サーバは,蓄積したデータを基にAIで分析し,与える餌の重量(以下,給餌重量という),及び餌を与える日時(以下,給餌日時という)を決定し,給餌部に送信する。

給餌部の動作概要

- 給餌部は,定期的に動画データ及び水質データを受信してフラッシュメモリに保存する。保存した動画データ及び水質データをサーバに送信する。

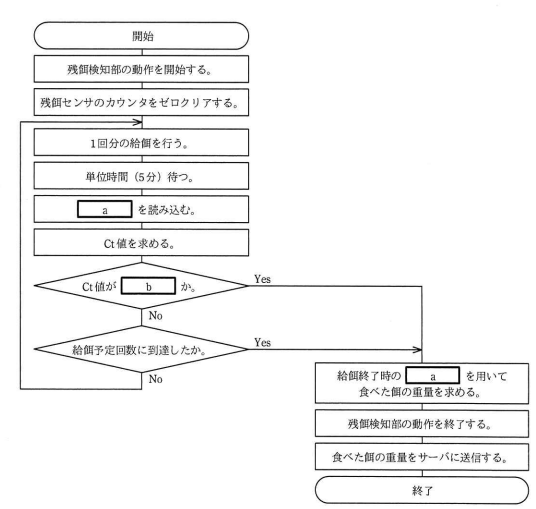

- 給餌部は,給餌重量及び給餌日時をサーバから受信する。指示された給餌日時になると,給餌部は,給餌重量を基に,給餌を行う回数(以下,給餌予定回数という),1回当たりの餌の重量を求める。さらに,給餌の終了判定に用いるしきい値を決定し,次の動作を開始する。

- 給餌部は,1回目の給餌を開始するとともに,残餌検知部を動作させる。

- 残餌は,集餌コーンによって集められる。残餌センサは,通過する残餌を1個ずつカウントし,その値をカウント値とする。カウント方法は,アップカウントとする。

- 給餌部は,5分間隔でカウント値を読み込み,単位時間当たりのカウント値(以下,Ct値という)を求める。Ct値がしきい値より少ないときは,養殖魚が餌を食べ続けていると判定する。Ct値がしきい値以上のときは,養殖魚が餌を食べなくなったと判定する。

- 給餌部は,Ct値がしきい値より少ないときは,給餌予定回数に達するまで給餌を繰り返す。

- 給餌予定回数に到達したとき,又はCt値がしきい値以上のとき,給餌を終了する。終了直前で読み込んだカウント値を,給餌終了時のカウント値とする。

- 給餌部は,給餌を行った回数を基に,実際に給餌した餌の重量を求める。求めた値を用いて,食べた餌の重量を求める。ここで,給餌を行う1個の餌の重量は均一とする。

- 給餌部は,食べた餌の重量をサーバに送信する。

サーバの動作概要

サーバは,動画データを基に,養殖魚の大きさ・形状・推定個体数を抽出し,水質データと食べた餌の重量と併せて蓄積する。サーバは,蓄積したデータを基にAIで分析し,良質な養殖魚を育成する上で適した給餌重量及び給餌日時を決定して,給餌部に送信する。

装置の機能

スマート生け簀の構成要素の概要を表1に示す。

| 構成要素名 | 機能概要 |

|---|---|

| 給餌部 |

|

| 残餌検知部 |

|

| 水中ステレオカメラ |

|

| 水質センサ |

|

| サーバ |

|

給餌日時になったときの給餌処理フローを図3に示す。