応用情報技術者試験 過去問 2009年(平成21年) 秋期 午後 問10

プロジェクトのリスクマネジメント

P社は,業務ソフトウェアの受託開発を行う会社である。P社は,R社から生産管理システムの発注について口頭で内示を受け,Qプロジェクトとして,ソフトウェア開発を開始することになった。契約額や責任分担などの詳細は確定しておらず,現在調整中である。家電製品やAV機器を主に製造しているメーカR社は,今後も,成長が期待される企業である。P社は,これまでR社との取引がないので,R社の情報部門の詳細状況は,正確には把握していない。P社がR社に提出した見積りでは,受注額の10%の利益を見込むことができる。R社からのRFPは充実度が高く,精度の高い見積りができ,仕様変更による工数の増加をあらかじめ見込んでおく必要はない。R社は,ソフトウェア開発技術にも興味をもっており,長期的には,自社で保守を行うことを考慮し,新しいソフトウェア開発技術を使って開発(以下,新技術を用いた開発という)することに積極的である。

Qプロジェクトでのリスクマネジメント

プロジェクト開始に備え,Qプロジェクトの立上げ準備中であり,プロジェクトマネージャに,P社のS氏が任命された。S氏は,Qプロジェクトに参画を予定しているメンバと,プロジェクトのリスク及び問題点(PMBOKでは課題と定義されている)の洗出しを行った。①~⑦にその一部を示す。

- ① R社の体制が不十分で,要件の決定が遅延する。

- ② R社で準備予定の開発機器が準備できない。

- ③ 総合テストの支援工数が増加する。

- ④ 新技術を用いた開発を要求される。

- ⑤ プロジェクトマネージャがR社への対応や社内調整で忙しく,プロジェクト計画書を作成することができていない。

- ⑥ 総合テストについてR社との責任分担を決めても,そのとおりに実施できない。

- ⑦ 提出した当初の見積りの内容に,責任分担などで,あいまいな点があり,見積り条件を明確にして,再提出する必要がある。

新技術を用いた開発を要求されるリスクの評価

詳細な条件は折衝中であるが,S氏が営業担当者からヒアリングした状況では,新技術を用いた開発を要求される確率は高く,80%程度が見込まれる。その場合でも,従来技術で開発するという選択肢はある。S氏は,新技術を用いた開発を行う場合の,技術開発要員の割当,技術開発,プロトタイプでの実証,開発担当者の教育,初期品質の不安定性などの要素を検討し,従来技術で開発する場合と,新技術を用いた開発を行う場合の比較を,表1のようにまとめた。

| 受注額及びコストなど | 開発期間(1) | 品質 | |

|---|---|---|---|

| 従来技術で開発 | ・受注額は見積額より5%減となる。 ・コストは見積額と同じ。 |

指定どおり | 安定 |

| 新技術を用いた開発 | ・受注額は見積額どおり。 ・コストは品質を安定させる必要から, 見積時の10%増となる。 |

3か月延伸 | 安定 |

・受注額の1%/月のペナルティが発生する。

・開発体制維持のために,延伸した期間,見積時コストの5%/月の追加コストを投入する。

S氏は,利益優先の観点から,Qプロジェクトのリスクの評価を行うことにした。従来技術で開発する場合と,新技術を用いた開発を行う場合のリスクへの対応方法を評価したところ,表2のようになった。ただし,利益率は次の計算式で求める。

利益率=(受注額-コスト)÷見積時に予定していた受注額×100 (%)

| 案 | 対応 | 利益率 | 開発期間 | 品質 |

|---|---|---|---|---|

| A | 従来技術で開発 | a% | 指定どおり | 安定 |

| B | 新技術を用いた開発 | -15.5% | 3か月延伸 | 安定 |

営業担当者からの情報によれば,今回のQプロジェクトが"成功"した場合は,2次開発として,Qプロジェクトの2倍の受注額となるプロジェクトを,R社から受注できる可能性があることが判明した。R社が他社と契約したときの状況を調査したところ,高い確率で,2次開発の受注の見込みがある。ただし,品質が不安定な場合には,プロジェクトが成功とは見なされず,2次開発をP社が受注できる可能性はない。品質が安定している場合には,開発期間が延伸しても,事前にR社の合意が得られていて,ペナルティを支払えば成功と見なされる。

Qプロジェクトとしての判断

S氏は,R社から新技術を用いた開発を要求された場合でも,案Aの対応が良いと考えた。

P社としての判断

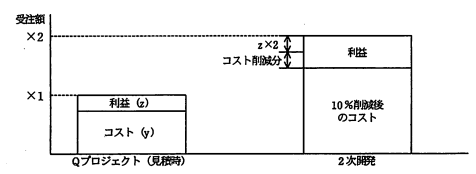

S氏は,P社としての見解を統一するため,対応方法を上長及び営業担当者と相談した。Qプロジェクトでの新技術を用いた開発技術の蓄積と,2次開発のプロジェクトでの利益を考慮して判断した結果,P社として,案Bの対応とすることにした。Qプロジェクトで新技術を用いて開発を行ったときに,2次開発では,新技術を用いた開発のノウハウを利用できるので,Qプロジェクトの基準と同様の見積りをすると,10%のコスト削減が可能である。図にQプロジェクトの基準で見積りを行った場合の2次開発の受注額,コスト,利益の関係を示す。

この場合,Qプロジェクトと2次開発を合わせた利益は,合計の受注額のb%となる。

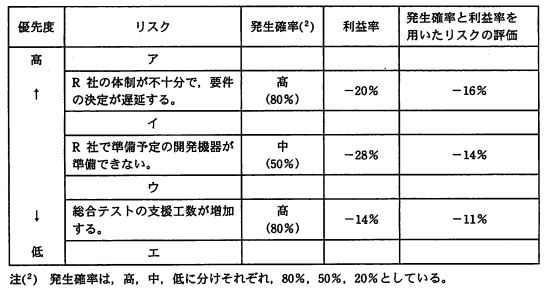

Qプロジェクトでのリスク優先度

Qプロジェクトで,対応が必要なリスクのうち,上位のものを表3にまとめた。

Qプロジェクトで,新技術を用いた開発を要求されるというリスクに対応するための優先度は,表3のcの位置となる。